鏡像段階理論

1 stade du miroir

「鏡像段階(stade du miroir)の概念は、私が13年前のこの学会で紹介したものですが、それ以来この概念はフランス語圏のグループでは多少とも慣用のものとなってきていますので、ここで再びそれに注意を向けていただくのも無駄ではないと思われました。今日はとりわけ、精神分析がわれわれにあたえる経験のなかでこの鏡像段階が〈わたし〉の機能について明らかにしているところを考えてみたいと思います。(E93)」

生後6ヶ月から18ヶ月の時期を迎えた乳幼児は鏡に映った自分の姿を発見し歓喜に満ちた表情を見せる。この反応はチンパンジーの、鏡の自己像に一旦興味は示すもののそれが単なる鏡像だと分かればたちまち興味を失ってしまうそれとは対照的である。このような発達過程をフランスの精神分析医、ジャック・ラカンは鏡像段階と名付けた。

鏡像段階理論が初めて世に問われたのは1936年、マリエンバードで行われた国際精神分析学会であった。もっともこの時のラカンの発表は制限時間を大幅にオーバーし、座長のアーネスト・ジョーンズの介入により中止の憂き目を見る。

こうした経緯もあり最初の鏡像段階理論がどういうものだったのか今となってはよくわからない。今日よく知られている鏡像段階理論とは1949年、チューリッヒで行われた国際精神分析学会での発表「〈わたし〉の機能を形成するものとしての鏡像段階」以降のものである。

2「イマーゴ」としての鏡像段階

鏡像段階は「身体」や「自我」と言ったイメージ、つまり想像界の起源となる。

生後しばらくの間、乳幼児は脳や脊髄などの中枢神経系統が未発達であるため、目や口や耳などの感覚器官から得られる身体興奮の束からなる「寸断された身体像」の中に生きている。

この点、発達心理学における一般的理解によれば、子どもは中枢神経系統の発達過程の何処かで「統合的な身体像=身体」を獲得すると言われている。ところがラカンは、こうした中枢神経系統の発達以前に、既に子どもは自身の「身体」を視覚的イメージとして先取りしていると主張する。

こうした視覚的イメージ化を助けるためのメディアの一つとして「鏡」がある。もっとも鏡に映された自身の鏡像は反転した自分であり、いわば自分そのものではない「他者」と言える存在である。

つまり、鏡というのはあくまで一つの媒体であり、より本質的に言えば子どもは他者のイメージの中に自身の「身体」を発見しこれに同一化を試みているということである。

こうしたイメージ形成作用を「イマーゴ」という。ラカンはイマーゴの果たす作用を動物行動学から例証する。例えば、ハトの生殖腺は雄雌を問わず同類のハトのイメージを見せることで成熟すると言い、また、トビイナゴが孤棲型から群棲型への移行は、ある生育段階において類似のイメージを見ることで起きると言う。

そして、ラカンは鏡像段階をイマーゴの特殊なケースだという。人は鏡像イメージを鍵として、寸断された身体像の総和を超えたゲシュタルトを起動させる能力を種として備えているということである。

「自我」の起源もここにある。こうして、子どもはその後も他者を自らの鏡像(理想自我)として二次的同一化を続けていく。

すなわち自我とは同一化の集積体であり、玉ねぎの皮として例えられる。この同一化の反復運動は死ぬまで継続する。こうした外部のイメージを内化する操作をラカンは「疎外」と呼ぶ(狭義の疎外)。

3 鏡像段階とエディプス・コンプレックス

このように鏡像段階において子どもの中で「身体」と「自我」のイメージが起動するが、同時に鏡像段階はある種の不協和をもたらす。

他者のイメージが自分のイメージであるというのであれば、逆に自分のイメージは他者のイメージであり、ここに他者との間で鏡像を奪い合う競合関係が生じる。これを「双数関係」という。

鏡像段階における自我は不安定なパラノイア的自我であり、自我の敵意が他者に投影され反転し、他者が自我に向ける敵意となってしまう。幼児が他の子供を叩いておいて「あの子がぶった」などという転嫁現象はこうしたことに由来すると言われている。

こうして鏡像は愛の対象であると同時に憎しみの対象ともなる。想像界は常に「お前か私か」の二者択一な不安定な世界である。かかる混乱を調停する役割を担うのが象徴的秩序を体現する第三者、すなわち〈他者〉である。

鏡像段階の子供にとって母親をはじめとした養育者は絶対的な〈他者〉である。こうした〈他者〉が鏡の前で「(象徴的に)これはあなたですよ」と承認することで、子どもははじめて鏡像を自らのイメージとして内化し、安定した自我を得ることができると言われている。

すなわち、鏡像段階とは想像界の起源であるが、あくまで象徴界によって統御されているという事である。換言すれば鏡像段階とはエディプス・コンプレックスの最初の段階となる。つまり鏡像とは〈他者〉の現前不在という原初的シニフィアン連鎖のシニフィエ(想像的ファルス)として機能しているということである。

4 シェーマL

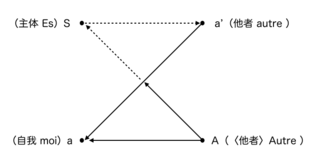

後年、鏡像段階理論をもとにした一つの図式が構築された。いわゆるシェーマLである。この図式は自我(a)と鏡像(a’)を結ぶ想像的関係と、主体(S)と〈他者〉(A)を結ぶ象徴的関係により構成されている。

主体(S)に向けて〈他者〉(A)から発信される「充溢したパロール」は自我(a)と鏡像(a’)の間で交わされる「空虚なパロール」によって遮断される。フロイト的な格言でいうと「自我が無意識的願望を抑圧する」ということになる。

こうした自我(a)と鏡像(a’)からなる想像的関係を整理することで、主体(S)は〈他者〉(A)から発信された「充溢したパロール」を受信可能となる。こうした作業により無意識は更新されていくことになる。

5 理想と対決するということ

このように鏡像段階は乳幼児の一時期の出来事ではない。人は大人になってもどこかで鏡像段階の夢に囚われて生きている。

例えば我々は日々、他者に対して「あいつは口だけだ」「あいつは外面だけだ」「あいつは上から目線だ」「あいつはいい加減な奴だ」などとイライラした感情を覚えたりする。

ではこうしたイライラはなぜ起きるのか?よくよく胸に手を当てて考えてみると、案外と自身の隠れた理想が反転した形であることが実に多かったりもする。我々はまさに自身の理想を他者に奪われているからこそ、双数関係的にイライラするのである。

けれど、こうした感情はむしろ人として自然なことであろう。何をやっても上手くいかない時はある。人はそんなに強くはできていないし、世の中努力は必ずしも報われない。「あいつさえいなければ」と、誰かを恨みつらむことでしか心の平衡を保てない時期もあると思う。

もちろんこれは本質的な解決ではない。結局のところ、人は自らの理想と対決していかなければならない。

この点、想像界は象徴界によって統御されている。鏡像が示すのは確かに自らの理想であるが、その理想とは、あくまでその時の象徴的立ち位置(自我理想)から眺めた想像的イメージ(理想自我)に過ぎない。つまり自身の立ち位置を変える事で当然、理想のイメージは相対的に変わって来るのである。

我々はある意味で鏡の世界を生きている。他者という鏡像は道を照らす光にもなれば歩みを縛る鎖にもなる。重要なのは自らの理想の正しさを時には疑い、あるいは破棄し、更新していく営みではないか。

「主体から主体へという訴えを我々が維持するなかで、精神分析は患者を《これこそ君だ》というぎりぎりの限界まで伴っていくことができ、そこで彼の死すべき運命の暗号が示されるわけですが、しかし、本当の旅が始まるこの瞬間まで患者をみちびいていくのは、実地家としてのわれわれの力だけでは及ばないのであります。(E100)」