4つのディスクール

1 序説

ジャック=ラカンは1960年代後半より、我々が生きる社会における様々な言説を分類した「4つのディスクール」の構築を開始する。

「4つのディスクール」の理論はセミネール16「ある大他者から小他者へ(1968〜1969年)」、セミネール17「精神分析の裏面(1969〜1970年)」、そして、1970年のラジオ放送「ラジオフォニー」の中でそのほとんどが練り上げられた。

「4つのディスクール」が生み出された背景には当時のフランスの政治状況がある。1968年5月に「五月革命」が勃発し、アルジェリア戦争以後停滞していたフランスに経済成長をもたらしたシャルル・ド・ゴールの政策は経済格差を生み、体制に反発する労働者や学生たちの団結を促した。その流れの中で中で半ば戯画化された「構造主義」のレッテルは、ラカンを「保守的知識人」とみなす傾向を生み出した。

1968年5月、ソルボンヌの黒板に「構造は街頭に繰り出さない」というアジテーションが走り書かれる。これに対しラカンは「五月革命が何らかの出来事を証しているとすれば、それは『構造が街頭に繰り出していった』ということにほかならない」と反論する。「4つのディスクール」はまさにこの問題を主題とするのであり、ラカンの理論がいかにして「街頭に繰り出すか」を示すものになっている。

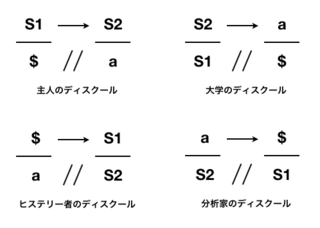

「4つのディスクール」の理論の基本構造は「真理(左下)」「動因(左上)」「他者(右上)」「生産物(右下)」という4つの位置と「主人(S1)」「知(S2)」「主体($)」「対象( a )」の4つの要素との対応関係を問うものである。

基本的な法則は「真理」によって支えられた「動因」が「他者」に命令し、結果「生産物」が産出される。もっとも、「真理」と「生産物」の間は遮蔽されており、両者を一致させることは構造的に不可能とされる。

ディスクールとは単に「発話」のみならず「教育」や「ビジネス」あるいは「精神疾患」など、広い意味での「社会的紐帯のあり方」を意味する。主人のディスクールは主体の構造を、大学のディスクールは強迫神経症者のあり方を、ヒステリー者のディスクールはヒステリー者のあり方を、分析家のディスクールは精神分析の構造を、それぞれ示している。

2 主人のディスクール

「精神分析の四基本概念」においてラカンが示した「疎外と分離」という二つの演算を統合した時、主人のディスクールの式が得られる。主人のディスクールは別名「無意識のディスクール」とも呼ばれており「軍隊のディスクール」や「教会のディスクール」にその社会的表現を見ることができる。

主人のディスクールにおいては「主人」「知」に語り掛ける事で、「主体」が成立し、「対象」が産出される。

ここで、注目すべきは、シニフィアン(S1→S2)による作業の生産物として享楽( a )が生まれるという構造である。つまり、主人のディスクールとはシニフィアンと享楽を対立関係ないし主従関係ではなく統合関係で捉えようとする理論装置である。

この点、従来、ラカンはシニフィアンと享楽を対立関係ないし主従関係として考えていた。

つまり主体が象徴界に参入した結果、原初的満足経験である「〈もの〉の享楽」はシニフィアンによって禁止され、主体は例外的に対象 a を通じて「〈もの〉の領域」に侵犯的にアクセスすることで部分的に享楽を回復可能となる。このような享楽を「ファルス享楽」という。

この理解だと、享楽はシニフィアンによって原則として禁止される関係に立っている。

ところが、主人のディスクールにおいては、上で見たようにシニフィアンが逆に享楽を生み出す装置として扱われている。

こうして、シニフィアンの導入とは、主体に享楽を禁止すると同時に、新たな別の享楽の可能性を与えるものとして捉えられるののである。この別の享楽を「剰余享楽」という。

⑴ 剰余享楽

「剰余享楽」とは「ファルス享楽」とはまた少々異なる享楽である。

「ファルス享楽」とは、先に述べたように、禁じられた「〈もの〉の領域」へ「対象( a )」を通じて侵犯的にアクセスする事で得られると考えられるシニフィアン以前の享楽である。この点「〈もの〉の痕跡」としての「対象( a )」の範例として、乳房、糞便、眼差し、声といった身体の一部と関係するものが挙げられる。

これに対して「剰余享楽」とは「S1→S2」の連携によって新たに作り出された「対象( a )」を通じて得ることの出来るシニフィアン以後の享楽である。

剰余享楽が生まれるのは、人間がシニフィアンと関係を持ち主体として誕生する瞬間である。「シニフィアンが享楽の装置として導入される時、エントロピーに関係する何かが出現する(ラカン)」ということである。

⑵ 欲望の主体の成立

そして「(失われた)主体=$」と「剰余享楽における対象 a 」の間には遮蔽線が引かれている。これは主体が剰余享楽の対象を欲望することを示している。

この論理はマルクスの剰余価値説を参照したものである。

マルクスによれば、一つの商品には二つの価値の側面がある。使用価値と交換価値である。使用価値は商品を使用するときに問題となる。例えば小麦を焼いてパンにして食べるときである。他方で小麦を布地と交換する時は交換価値が問題になる。

交換が成り立つための共通の要素、これが労働である。一定の小麦=一定の布地の交換が成り立つのは、両者の労働量が等価であるからである。貨幣はこの労働量はお金という形で具体的、一般的に表すものである。

ところで商品の中には特別の性質を有するものがある。それは労働力という商品である。労働力とはお金で買える交換価値である。労働力を消費すると労働量になる。ところが労働力を使用価値として使うと交換価値以上の労働量を生み出すことができる。つまりここに使用価値と交換価値のギャップが生じて、このギャップが剰余価値として生まれ利益の源泉となる。

このようにマルクスは等価交換の中に含まれる剰余価値の存在を示すことで、資本家による労働者の搾取の構造を示した。ラカンは以上のマルクスの論理をシニフィアンの論理に当てはめ、剰余価値ならぬ剰余享楽と呼ぶものを導き出す。

「主人(S1)」は享楽の印であるが、それを直接享受することはそれを使用価値として消費することを意味する。これに対して「主人(S1)」を「知(S2)」に連携させる事は「主人(S1)」を交換価値として使うことを意味する。

「主人(S1)」と「S1→S2」は同じものではないので「S1(使用価値)」と「S1→S2(交換価値)」との間にギャップが生じることになり、ここに剰余価値ならぬ剰余享楽が生み出される。つまり「S1(使用価値)」から「S1→S2(交換価値)」を差し引いたものが剰余享楽である。

このように我々は労働者と同じく剰余享楽を搾取されてしまった存在である。この失われた剰余享楽を奪還せんとする永続的運動を称して「欲望」という。そういう意味では、神経症的症状とは剰余享楽を求める一つの欲望の営みとも言えるのである。

3 大学のディスクール

主人のディスクールによって社会を運営するのであれば強力なカリスマ的指導者を必要とするが現代ではそういった指導者はほとんどいない。こうして現代においては「知(S2)」が支配者的立場に置かれる大学のディスクールが主人のディスクールの地位を実質的に占めている。つまり大学のディスクールとは「官僚主義的ディスクール」とも言える。

大学のディスクールの動因に来る「知(S2)」は「奴隷の知」である。しかしその知は「主人(S1)」に支えられている。すなわち知識人の言う「フロイトによれば」「マルクスによれば」式の話法は、「知(S2)」は「主人(S1)」によって成り立っているのである。

つまり、大学のディスクールは主人のディスクールを温存する「倒錯した主人のディスクール」である。奴隷はシニフィアンの秩序である「知(S2)」の中に自らの存在を認めるが、それを成立させている最初のシニフィアンである「主人(S1)」は意識の外に置かれるのである。

普遍的な「知(S2)」が話しかける先にいるのが「対象( a )」である。結果、真理からは遠い分割され疎外された「主体($)」が生産されることになる。

大学のディスクールは知の外部に立つ学生を「奴隷の知」の中に不断に統合するディスクールである。こうしてそこでは全てのものが等しく奴隷であり、奴隷たちの奴隷たちによる奴隷たちのための社会が実現する。大学のディスクールはのちに述べる資本主義のディスクールとも密接に関連している。

ラカンは初め大学のディスクールを科学的な形式化に結びつけていた。しかし、後になって真に科学的な仕事を大学のディスクールから切り離し、ヒステリー者のディスクールと結びつけるようになる。

4 ヒステリー者のディスクール

ヒステリー者のディスクールとはヒステリー者たる「主体($)」が「主人(S1)」に対して自らの苦悩を説明することを求め、それにより「主人(S1)」は作業を余儀なくされ「知(S2)」を生み出す構造である。

ヒステリー者は自分の症状がなぜ生じているのかという「知(S2)」を、例えば医師や教師といった「理想の父親/支配的な〈他者〉」である「主人(S1)」に向けて問うことになる。もっとも、この「主人(S1)」とはヒステリー者自身が支配できる主人に過ぎず、その主人の側から彼女または彼を支配できるわけではない。

この点、ラカンはヒステリー者は「主人(S1)」に「知(S2)」を産出させることで知を愉しんでいると示唆している。ラカンは、セミネール17「精神分析の裏面(1969〜1970)」においてラカンは科学を主人のディスクールと同じ構造を持つものとみなしていたが「テレヴィジョン(1973年)」において科学のディスクールとヒステリーのディスクールは「ほとんど同一」であると主張し、後には全く留保なしにそれらを同一のものとみなしている。

なぜならば、「主人(S1)」が産み出す「知(S2)」に欠如を見出そうとしている点でヒステリー者のディスクールと科学のディスクールは共通しているからである。実際、精神分析の理論と実践はヒステリー者に導かれて進化し展開していったのである。

こうして結局のところ「主人(S1)」が産み出す「知(S2)」は、「主体($)」の症状の背後にある真理、すなわち「対象( a )」から遮断されている。

ヒステリー者のディスクールにおいて対象 a は真理のポジションに現れる。つまりヒステリー者のディスクールの原動力たる真理は現実的なものだということである。

いずれにせよ「知(S2)」はヒステリー者の真理を明らかにしてくれるものではないのである。結果、主人は「主人(S1)」としての位置から失墜する。

このようにヒステリー者のディスクールは既存秩序における不満を起点としたある種の革命として展開され、結果、既存秩序とは別の秩序(自我理想)である「知(S2)」を産出するも、なお求めていた「対象( a )」の獲得には失敗するのである。

もっとも、4つ全てのポジションにおいて大学のディスクールの対極をなすヒステリー者のディスクールはひとつの可能性を提示しているとも言える。その意味において、ヒステリー者のディスクールは分析家のディスクールを導く鍵となるのである。

5 分析家のディスクール

分析家のディスクールとはヒステリー者を分析主体として迎え、教育分析を行う営みである(純粋精神分析)。この点、分析主体の症状がヒステリー以外(強迫神経症、恐怖症、あるいは倒錯)であったとしても、これらは分析過程において不可避的にヒステリー化されることになる。

分析家のディスクールにおいては、分析家は「対象( a )」のふりをして患者「主体($)」の前に現れる。分析家は分析主体の自由連想を区切り、解釈を行うことで、分析主体のディスクールにおける分裂、自己矛盾を詳らかにし、無意識の在処を示す。

通常、我々は日常的コミュニケーションにおいて「言われた事」に何らかのシニフィカシオンをほぼ自動的に見出し「言わんとしたこと」を了解する。しかし、精神分析的傾聴とはヒステリー者の語りをを単に額面通りに受け取ることではない。精神分析的傾聴においては、分析主体の「言わんとしたこと」を一旦脇に置く。そして「言われたこと」に現れる様々な要素を同等に扱い「(意識的に)言わんとした事」とは別の「(無意識的に)言わんとした事」を見出すのである。

つまり、精神分析的傾聴は「言われたこと」と「言わんとしたこと」の間に一つの断絶、意味の裂け目が生じていることを明らかにする。その裂け目に現れるものこそが「無意識」と呼ばれるものである。別言すれば、ある意味、無意識とは自由連想と解釈によって作り上げられていくものなのである。

こうして、分析家の背後には真理としての「知(S2)」が想定され、患者「主体($)」は分析家を「知を想定された主体」として看做し、転移が引き起こされる。分析家のディスクールにおいて「知(S2)」は真理の場に現れる。この知は大学のディスクールの知と同じ種類の知ではない。ここで問題になっているのは無意識的な知である。つまり、分析主体は患者は自らの症状についての知を分析家が有していると想定するのである。

そこで主体は分析家に様々な要求を行う。自分を治してほしい、自分自身を知りたい、精神分析を教えてほしい、分析家として認めてほしい、等々。しかしこれらの分析主体の要求を満たすことは分析実践において目指される目標ではない。分析家は主体の要求に応えない。フロイトは逆転移を戒め、ラカンもこのフロイトの立場を共有する(禁欲原則)。このようなフラストレーション状況が維持されることで、分析主体の「欲望」が弁証法化される。そこで分析家は今度は分析主体の「欲動」を顕在化させていく。

このように分析家のディスクールは分析主体に作業をさせ、新たな「主人(S1)」を産出させる。この新たな「主人(S1)」こそ「知(S2)」から切り離された分析主体の絶対的差異である「無意味のシニフィアン」である。それは患者や分析家の固有名であったり、症状であったり、あるいは愛する人の名であったり、その他様々な事柄であったりする。

いずれにせよ、この新たな「主人(S1)」は分析主体にとって世界を意味付け直す新た価値観である。こうして分析主体は自らの「欲望のあり方=幻想」を横断することが可能となる。

このように、分析家のディスクールは大学のディスクールのように古い「主人(S1)」を温存するのではなく、むしろ新たな「主人(S1)」の出現を導き、分析主体が新たな社会的紐帯を結び直すことを可能とする営みと言える。

ひとつのディスクールから別のディスクールへ移行するとき、常に分析家のディスクールが現れる。ディスクールが変わる時に愛が生まれる。精神分析のディスクールは新しい愛を生む「愛のディスクール」なのである。

6 資本主義のディスクール

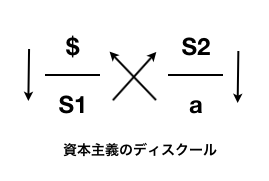

上記の4つのディスクールが出そろったのちの1972年、ラカンは「新しい主人のディスクール」と言うべき「資本主義のディスクール」を提出する。

資本主義のディスクールとは主人のディスクールを基本としつつ、そこに大学のディスクールとヒステリー者のディスクールの特徴を組み合わせたものになる。

まず、資本主義のディスクールにおいては主人のディスクール同様「主人(S1)」が「知(S2)」に働き掛け「対象( a )」を生み出す構造をとる。

ところが、資本主義のディスクールの「真理」の位置には大学のディスクール同様に「主人(S1)」が来る。従って、資本主義のディスクールにおける「主体($)」とは主人のディスクールのように「対象( a )」と遮断された「欲望の主体」ではなく、大学のディスクールのように「対象( a )」から再生産される「疎外された主体」である。そして、このような「主体($)」がヒステリーのディスクールと同様、動因の位置にくるのである。

こうして資本主義のディスクールにおいては、「主体($)」が「主人(S1)」に向けて述べたてる要求は統計学的処理によってデータベース的「知(S2)」を構成し、剰余享楽は計量可能なものとなる。結果「主体($)」は市場のそこらかしこに氾濫する無数の製品、サービスといった「対象( a )」の終わりなき消費を通じて、資本主義システムという「主人(S1)」の自覚なき奴隷の一人となる。つまり、資本主義のディスクールにおける「主体($)」とはまさに現代を生きる我々消費者の姿そのものに他ならないのである。

ここで起きているのは欲望の搾取である。疎外された主体の要求は速やかに剰余享楽によって満たされてしまい、欲望が発生する余地がないのである。すなわち資本主義のディスクールが際限なく回り続ける結果、出現するのは欲望なき享楽社会である。近年における「新型うつ病」や「発達障害」の増加はこのような文脈からも読み解くことができるであろう。

以上のように、ラカンのディスクールの理論は、資本主義社会の構造を詳らかにする。構造分析は同時にその展開可能性をも示すのである。かくして「構造は街頭に繰り出す」のであった。