性別化の式

1 序

ラカンはセミネール19「ウ・ピール(1971~1972)」1973年の論文「レトゥルディ」、セミネール20「アンコール(1972~1973)」を経て「性別化の式」を完成させる。

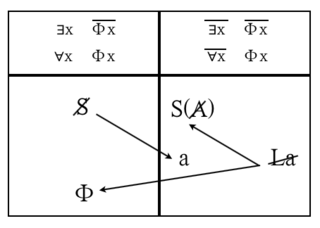

性別化の式とは、象徴的秩序の成立とセクシュアリティの制御の問題を論理式として抽象化したものであり、下記図のように左側の男性側の論理式と右側の女性の論理式によって構成されている。なお、ここでいう「男性」「女性」とは精神分析的意味におけるセクシュアリティであり、生物学的な性別とは必ずしも一致しない。

2 男性側の論理式

まず、男性側の論理式は以下のように定式化される。

⑴ 「全ての男性はファルス関数に従う(∀xΦx)」

「全ての男性はファルス関数に従う(∀xΦx)」とは「普遍」に関する命題である(普遍肯定命題)。

「∀x」とは「全てのxは~である」という量化記号であり「Φx」とは「xはファルス関数に従う」ことを示している。

「ファルス関数」とは原初の「〈もの〉の享楽」を禁止する「欠如を創設する機能」である。「象徴的去勢」「言語による疎外」に相当する。

つまり精神分析的意味における男性は完全にファルス関数によって定義される。その結果、彼らは女性の身体そのものを享楽することはできない。

こうして男性はフェティッシュとしての対象 a を仮初めのパートナーとて、自分自身の身体器官を享楽するようになる。これを「ファルス享楽($→a)」という。

この享楽は「〈他〉なる性」としての「女性」を対象 a へと縮減している点で倒錯的な享楽(白痴の享楽)であり「〈他〉なる性」として「女性=La」と直接関係するような享楽ではない(性関係はない)。

⑵ 「ファルス関数に従わない男性が少なくとも一人存在する(∃xΦx)」

「ファルス関数に従わない男性が少なくとも一人存在する(∃xΦx)」とは「例外」に関する命題である(個別否定命題)。

「∃x」とは「少なくとも一人のxが存在する」ということであり、「Φx」とは「xはファルス関数に従わない」ことを示している。

つまりファルス関数に従属しない例外的男性が少なくとも一人存在し、この例外者だけはファルス享楽ではない「絶対的享楽=〈もの〉の享楽」を得ているということである。

男性側の論理式は外在する「例外」が「普遍」を安定化させるという論理である。すべてのxをΦで拘束するにはΦに拘束されていないxが外部に一つあればいいという論理である。

そして、ここでいう「例外」とはフロイトの論文「トーテムとタブー」に登場する原父のごとき存在である。「トーテムとタブー」において描かれる原父殺しの神話は以下のようなものである。

原始部族社会においては「部族の長=原父」がすべての女性を独占的に享楽し、不満が増大した息子たちは結託して原父を殺害する。しかしその後、互いがライバル関係になった息子たちは女性を巡って抗争を繰り広げ結局誰も原父の位置にたどり着けず、逆に父殺しの罪悪感に苦しめられる。

そこで息子たちは原父の立場に立つことを諦め(去勢)、原父殺害の罪責感を共有する彼らの間で「汝、殺すなかれ」という掟を共有し、部族内部の女性と関係することを自ら禁じて、安定した共同体を作るに至った。こうして亡き原父は神のように崇められ、死んだことによってむしろ生前以上に息子たちを支配することになる。まさに「例外」の殺害が「普遍」を安定化させ象徴的秩序が設立されるのである。

こうした「トーテムとタブー」の原父殺しの神話を論理式として構成したのが男性側の論理式である。

主人のディスクールとの関係で言えば「S2」は「∀xΦx(普遍)」に「S1」は「∃xΦx(例外)」がそれぞれ対応する。古典的ラカン理論は男性側の論理式に収められる。

⑶〈他なる〉享楽の想定

上で見たように、精神分析的意味での男性はファルス関数に完全に定義された結果、対象 a を超えて絶対的な〈もの〉の享楽に到達することは不可能となる。

そこで男性はこのようなアポリアから逃れる為、この世界の何処かには絶対的な〈もの〉の享楽が存在するという「例外」の幻想を作り上げる。これを「〈他なる〉享楽の想定」という。すなわち普遍の側から「例外」を夢想するということである。

ここで「例外」として機能する典型例は「トーテムとタブー」に出てくる原父のような絶対支配者である。

原父はいかなる限界も知らない。彼は法に従属しない。彼自身が法である。原父は群族の中のありとあらゆる女性を、母も姉も妹もひとまとめに「女性」として思い通りに支配する。

去勢された普通の男は女性ではなく自分のパートナーである対象 a を愉しむことしかできない(性関係は存在しない)。これに対して、原父だけは去勢に屈服したことなく、原父だけが「女性そのもの」と真の関係を愉しむことができる。

もとより、このような「原父幻想」は象徴的去勢を経由した後、その禁止の法によって事後的に作り出されるものに過ぎない。しかし我々は圧倒的な自己卑小感や無価値に悩まされる時、そうした「何か」の欠如や喪失を他者の責に帰することがある。自分が持っていないのは誰かがそれを奪い取ったり禁止したのだと想定するのである。

また「女性」も例外者として機能する。いわゆる「宮廷愛」である。

宮廷愛とは12世紀ヨーロッパに始まる詩歌の一つのジャンルの中で歌い上げられる愛の形式である。多くの場合、ある高貴な女性(大体は既婚)を対象としている。そして、その愛は騎士道的な愛であり、その対象たる女性への肉体的接触は一切断念されているのが特徴である。

この点、ラカンは「精神分析の倫理」の中で宮廷愛を昇華(対象を〈もの〉の尊厳まで引き上げること)の形式の一つに位置付けている。つまりこの時点での宮廷愛は、接近可能な想像界の女性を〈もの〉という接近不可能な現実界の存在として見立てることによって、その女性の価値を無限大にまで吊り上げるような愛として位置付けられている。

これに対して「アンコール」における宮廷愛は、存在しえない「女性なるもの(La femme)」があたかも存在しうるものとしてみせるという意味で「性関係はない」という真理の隠蔽装置として位置付けられる。

「性関係はない」「女性なるものは存在しない」。これらの「不在」に直面しなくて良い方法がある。それは、これらの「不在」にしているのは他ならぬ自分自身であり、自分たちが性関係に障壁を置きさえしなければ性関係は存在しうるのだと夢想することである。

すなわち、ある任意の対象との間にあえて障壁を置くことで「女性なるもの(La femme)」への接近不可能性という問題を、「その障壁さえなければいいのに」という禁止の問題に置き換え、その禁止の向こう側に「女性なるもの(La femme)」を想定することを可能にしている。

宮廷愛においては愛が無限の障壁を持つという構造それ自体が重要であり、女性の個体そのものは重要ではなくなってしまう。つまり宮廷愛とは普遍の側から「女性なるもの La femme」への到達を夢想するという意味で「〈他なる〉享楽の想定」の一つの形式となる(〈父〉のバージョン違い)。

⑷ 例外そのものになること〜並外れた精神病

なお、男性側の式における宮廷愛的なリミットを超える道は一応あることはある。すなわち、例外を空想するのにとどまらず、自ら「例外そのもの」になり切ってしまうことである。

しかし「例外そのもの」になるとは「アンドロメダの支配者」とか「神の女」などという自らの妄想の世界の中だけで生きることに他ならない。そして我々はこれを称して「精神病」と呼ぶわけである。

パラノイアなど古典的な精神病者は、象徴的秩序から排除された例外的なシニフィアンへと推進する。これを「普通精神病」との対比において「並外れた精神病」という。

こうした観点からは、神経症と精神病の鑑別診断は「普遍」に依拠するか「例外」へと推進するかという点にもとめられることになる。

3 女性の論理式

このように自らを「普遍」におきながら常に「例外」を夢想して生きているのが男性という存在である。では女性はどうであろうか?

男性側の論理式を反転させる事で女性の論理式が得られる。

⑴ 「ファルス関数に従わない女性がいるわけではない(∃xΦx)」

「Φx」とは「ファルス関数に支配されないx」という意味であり、「∃x」とは「そのようなxはひとつたりとも存在しない」という意味である。

つまり「ファルス関数に従わない女性がいる、わけではない(∃xΦx)」とは、(精神分析的意味での)女性は少なくとも部分的にはファルス関数によって定義されることを意味している。ファルス関数の効力を全く受けていないような女性は「ひとりたりとも」いないということである(個別否定命題の否定)。

女性であるからといって象徴的去勢(疎外)を通過している以上、ファルス享楽に従わない訳ではない。ただし、女性の場合は男性のように「例外」を支持点として「女である」という「普遍」を支えるという論理が作動せず、女性の存在形式は一人の女というものでしかありえないということである。

⑵ 「全ての女性がファルス関数に従うわけではない(∀xΦx)」

全ての精神分析的女性が、ファルス関数によって定義されるわけではない(普遍肯定命題の否定)。

ラカンはこの命題を「あらゆる女性のうちの何人かはファルス関数の支配を逃れる」というように肯定文で表現しない。ラカンはこの命題を必然性ではなく可能性として残している。

すなわち、すべての男性が象徴的去勢(疎外)を経由し、ファルス関数(象徴的秩序/シニフィアンの法)によって完全に定義される存在であるのに対して、すべての女性は象徴的去勢を経由しているが、ファルス関数へと完全に従属しているわけではない。

従って、男性が「ファルス的享楽」と呼ぶべきものに限界づけられているのに対して、女性は「ファルス的享楽」と別の種類の享楽の両方を経験することができる(という構造的な可能性を持っている)。その別の享楽を「〈他なる〉享楽」と呼ぶ。

⑶ 〈他なる〉享楽

「ファルス関数に従わない女性がいる、わけではない(∃xΦx)」「全ての女性がファルス関数に従う、わけではない(∀xΦx)」。

女性は男性のように例外を「例外」を支持点として「普遍」を基礎づけていることなく女性としてのまとまりを維持している。男性の論理が「普遍と例外の論理」であるのに対して、女性の論理とは「非全体の論理」である。

つまり女性について普遍的な仕方で何かを語ることは不可能であり、一人一人の女性について個別的に語らなければならない。「女性なるものは現実存在しない(La)」というラカンの有名なテーゼはここから導き出される。

そして、こうした「非全体性の論理」が示す不確定な隘路の中に「ファルス享楽的ではない享楽」が発見される。〈他〉の享楽である。

つまり女性の享楽は二種類あることになる。一つは男性同様「ファルス享楽」である(La→Φ)。女性もまた象徴的ファルスを体現するかのごときものに対する欲望に規定される。

もう一つは「〈他〉の享楽(追加享楽)」である(La→S(Ⱥ))。

ここでいう「S(Ⱥ)」とはなんであろうか?1970年代のラカンは「S(Ⱥ)」について多くは語っていない。かつて「S(Ⱥ)」は「〈他者〉の欲望のシニフィアン」と呼ばれていた。

けれども性別化の論理式において「〈他者〉の欲望のシニフィアン」は既に「Φ」として示されている。つまり、ここで示される「S(Ⱥ)」は「〈他者〉の欲望のシニフィアン」ではなく「最初のシニフィアン(S1)」を指し示すものであると理解すべきである。

象徴的なものと現実的なものとの境界線上において「最初のシニフィアン(S1)の喪失(原抑圧)」が起きることで「シニフィアンの秩序そのもの(S2)」が創設される。他の何かが生じるためには、一つの除外がなければならない。「最初のシニフィアン(S1)」とは他の全てのシニフィアンとは根本的に異なる「〈他なる〉シニフィアン」である。

つまり〈他なる〉享楽とは「最初のシニフィアン(S1)=〈他なる〉シニフィアン」結びつくことである。男性と女性においてS1との関係は根本的に異なっている。男性にとってのS1とはファルス享楽の臨界点であるが、女性にとってのS1とは「〈他なる〉享楽」への開かれた扉となるのである。この結びつきは、一つの出会い(テュケー)として、ある意味で偶発的なものとして理解されなければならない。

「ファルス的享楽」が性的な享楽であるのに対して「〈他なる〉の享楽」は非性的な享楽であるが、それでいて身体における享楽である。ここでもたらされるのは想像的満足ではなく現実的な満足である。

「〈他なる〉の享楽」の具体例として神秘主義者の宗教的恍惚が挙げられる。「〈他なる〉享楽」は言語化不可能な語ることのできない享楽である。「〈他なる〉の享楽」は、語られない限りで存在する。つまり「外-在」する。

4 「性的関係なるものはない」

性別化に関するラカンの仕事が含意しているのは、象徴的秩序における主体化が男女において異なる水準で生じるということである。

まず「ファルス享楽」においては、男女がそれぞれの見せかけを相手にして享楽するものであり、そこには両者の間で共有する享楽が存在しない。

男性のパートナーは対象 a であって女性そのものではない。彼は女性に対象 a の媒体を演じるよう求めることはできても、女性そのものをパートナーにすることはできないのである。

女性のパートナーになるのはファルスであって男性そのものではない。彼女は男性にファルスの機能を担うよう求めることはできても、男性そのものをパートナーにすることはできないのである。

さらに女性の「〈他なる〉享楽」のパートナーとなる「S(Ⱥ)」に関していえば、断絶や非対称はより一層根本的である。「S(Ⱥ)」に関係したりまたは応じたりする上で男性的な何かは全く必要がないからである。

このように男と女のパートナーの非対称性は完全に完璧であるので、二つの性の考えられる関係性は、いかなる仕方においても公準化されず、文節されえず、書かれない。つまり、男女の間には「性的関係なるものはない」というテーゼを帰結するしかないのである。