動物と不可能性

1 大きな物語の失墜

1995年以降、日本社会においてポストモダン状況がより加速したと言われている。「ポストモダンの条件(1979)」を著したフランスの哲学者、ジャン=フランソワ・リオタールによれば「ポストモダンとは大きな物語の失墜である」と規定される。

ここでいう「大きな物語」とは宗教やイデオロギーなど社会を規定する大きな価値体系の事である。消費化情報化の進展する現代社会においては、こうした「大きな物語」が機能しなくなり、何が正しい価値なのかわからない時代が幕を開ける。これがポストモダンと呼ばれる時代である。

2 動物の時代

この点、東浩紀氏は「動物化するポストモダン(2001)」において1995年以降の時代を「動物の時代」として規定する。

⑴ 物語消費とデータベース消費

まず、東氏は漫画・アニメ・ゲームなどのサブカルチャーの愛好者、一般的にはいわゆる「オタク」と呼ばれる消費者の消費行動傾向が「物語消費」から「データベース消費」へ移行していることを指摘する。

この点、従来の「物語消費」とは、個々の作品消費を通じて、その作品の背後にある「物語=世界観設定」を消費する行動様式をいう。これに対して昨今の「データベース消費」とは、個々の作品消費を通じてその作品を構成する「データベース」を消費する行動様式であるということである。

そして、ここでいう東氏の「データベース」とは階層的構造を成しており、まず個々の作品の背景には個々のキャラクターレベルでのデータベースがあり、さらにその背後には「萌え」「燃え」「泣き」といったサブカルチャー市場全体の共通言語となるデータベースが想定される。

⑵ データベース的動物

東氏はここにポストモダンの一般的傾向を見出し、近代とは「小さな物語」の後景には「大きな物語」があり、人々は「小さな物語」を通じて大きな物語にアクセスする「ツリー型世界」であったのに対して、ポストモダンにおいてはもはや「大きな物語」が機能しておらず、その代わりに「大きな非物語=データベース」から無数の「小さな物語=シュミラークル」が生産される「データベース型世界」であるという議論を展開する。

ここではシュミラークルの水準で生じるドラマへの動物的欲求とデータベースの水準で生じるシステムへの人間的欲望という二つが解離的に共存することになる。

こうして東氏は現代社会の人間像を、個人の生の意味づける「大きな物語」への「欲望」より、記号的なキャラクターやウェルメイドなドラマへの「欲求」を優先させる「データベース的動物」と名付け、1995年以降の時代を「動物の時代」として捉えるのである。

3 不可能性の時代

そして、社会学者の大澤真幸氏によれば、東氏がいうこの「動物の時代」における「反現実」とは「不可能性」であると言う。

⑴ 現実への回帰と極端な虚構化

まず、大澤氏は虚構の時代は全く相反する次の二つの傾向の間で分裂し解消されているという。

①一方、これまでの「虚構」に反するかのような「現実への回帰」という傾向。例えば若年層の自傷行為や原理主義者の自爆テロリズムのように、「反現実」の機能を「現実中の現実」そのもので代替してしまう傾向である。

②他方、これまでの「虚構」をさらに強化するかのような「極端な虚構化」という傾向。例えばフィルタリング規制やゾーニング規制のように、現実から暴力性や危険性を捨象し、相対的な虚構化を推し進める傾向である。

大澤氏によればこれらの相互に矛盾するかのごとき二つの傾向は同一の自体の表裏であるといいます。つまり「現実中の現実」こそが「最大の虚構」であり、そうした「現実中の現実という究極の虚構」がどこかにあると想定することで「何か」の隠蔽を試みているという。

そしてその隠蔽された「何か」とは他者との直接の関係性、つまり「他者性なき他者」を求める「不可能性」であるという。すなわち現代はこの「認識や実践に対して立ち現れることのない不可能性」が反現実として機能する時代であるというわけである。

⑵ 第三者の審級の撤退

この点、大澤氏はこの「不可能性」を規定するメカニズムを「第三者の審級の撤退」という概念で説明する。

ここで「第三者の審級」とは社会的規範の妥当性を保証する神的、あるいは父的な超越的他者の事をいう。

そしてこの「第三者の審級」がその実存において空虚なものとなった時、リスク社会が現れる。リスク社会とは人が「真の意味で」自己選択と自己責任を強制される社会である。「真の意味で」というのはその選択の責任を「神の名」や「父の名」といった「第三者の審級」に帰することができないという意味である。

超越的な規範がない以上、自己選択と自己責任の「正しさ」を決める指標は必然的に「自由になされたもの」「快楽を目指すもの」となる。こうして「自由と快楽」は規範によって禁止されるのではなく逆に規範として強制される事になる。すなわち一旦は撤退したはずの「第三者の審級」は自由と快楽を強制する規範として裏口から回帰するのである。

こうして回帰してくる「第三者の審級」が隠蔽する事実がまさに「自由と快楽の極点=他者性なき他者」は存在しないという「不可能性」なのである。我々は不可能を不可能と知りながら日々その不可能を目指す徒労を強いられ生きているわけである。

4 資本主義のディスクールと享楽社会

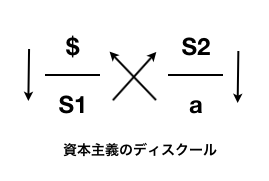

このように1995年以降の日本で加速したのは「大きな物語の失墜」「動物の時代」であり、ここで時代を規定する「反現実」とは「不可能性の時代」にあるとひとまずは捉えられる。そして、こうした時代の「反現実=内的現実」と照応する「実際の現実=外的現実」はフランスの精神分析医、ジャック・ラカンの提出した「資本主義のディスクール」によって記述する事ができる。

精神分析の創始者、ジークムント・フロイトは人の中に内在する根源的衝迫を「欲動」と規定した。そしてラカンはその欲動満足を「享楽」と呼んだ。

ラカンは当初「享楽」とは本来的には到達不可能なものであり、人は「対象 a 」を通じて辛うじて部分的侵犯が可能であると捉えていた。ところが70年代以降の消費化情報化社会の進行は享楽の性質に変容をもたらした。これは端的に言えば享楽のデフレーションである。消費化情報化社会の進行の中、もはや享楽とは到達不可能なジュイッサンスではなく、計量可能なエンジョイメントへと変質し始めていく。

こうした時代の変化を早々に察知したラカンが、かつて示した「4つのディスクールの理論」を更新すべく1972年に提出したものが「資本主義のディスクール」である。

資本主義のディスクールが表すのは資本主義システムが生み出す際限なき享楽の氾濫と個人の生を支える幻想の失墜である。こうして「享楽せよ!」という超自我が支配する社会が到来し、溢れんばかりの対象 a の洪水の中、我々はネズミのように「資本主義のディスクール」という回し車を回し続けることを強いられる。「大きな物語の失墜」とは、いよいよ「資本主義のディスクール」が前景化して「享楽せよ!」が規範化されてしまった「享楽社会」に他ならないのである。

目次に戻る