構造と主体--ラカン

1 実存から構造へ

1960年代、フランス現代思想のトレンドは「実存主義」から「構造主義」へと変遷した。ジャン=ポール・サルトルに代表される実存主義は、人は独自の「実存」を切り拓いていく自由な存在=主体であることを限りなく肯定した。ところがクロード・レヴィ=ストロースに代表される構造主義が暴き出しだしたのは、我々の文化は主体的自由の成果などではなく、歴史における諸関係のパターン=構造の反復的作動に過ぎないという事であった。

こうして構造主義は、たちまち時代のモードへと躍り出た。このような中、構造主義の立場から独創的な精神分析理論を立ち上げたのがジャック・ラカンである。

2 構造主義の旗手

ジャック=マリー=エミール・ラカン。1901年4月13日にパリにて出生。パリ大学医学部卒業後、サンタンヌ病院のアンリ・クロードやパリ警視庁精神障害者特別医務院医長のガエタン・ドゥ・クレランボーに師事。32年には博士論文「人格との関係からみたパラノイア性精神病」を提出して医学博士号。この論文は「パラノイア」と呼ばれる精神疾患を巡って生じた論争である「パラノイア問題」に一石を投じるものであった。

その後、ラカンは教育分析を経て1938年に精神分析家として開業。51年より後に「セミネール」と呼ばれることになる通年講義を開始。63年には独自の臨床実践である「変動時間セッション(短時間セッション)」が問題となり、IPA(国際精神分析協会)から除名処分となるも、翌年には自らの学派であるパリ・フロイト派を設立。同時にセミネールの舞台はサンタンヌ病院からパリ高等師範学校へと移り、精神科医や精神分析家以外の幅広い層の受講者を集めることになる。

そして1966年、それまでの主要論文を集めた著作「エクリ」を刊行。同書はその極めて難解な内容にも関わらず異例の売り上げを記録。こうしてラカンの名は「構造主義の旗手」として華々しく世に知れ渡る事になった。

3 構造の外部へ

ラカンが構築した理論の特徴は、基本的には構造主義の立場に依拠しつつも、その枠組みの中で「構造」と「主体」の統合を試みた点にあった。

この点、サルトルのいう主体とは「意識の主体」である。ここでいう「意識の主体」とは、自由意志による投企を通じて、自らを意識的に更新していく存在をいう。これに対して、ラカンのいう主体とは「無意識の主体」である。ここでいう「無意識の主体」とは、その語りの中における--例えば「言い間違い」などといった--自由意志によらない裂け目を通じて、自らを無意識的に拍動させる存在をいう。

このような観点からラカンは精神分析の始祖であるジークムント・フロイトが提唱した「エディプス・コンプレックス」を構造主義的手法により再解釈して「構造」と「主体」を統合的に捉える理論を完成させた。すなわち、ラカンによれば「主体」とは「構造」によって産出される存在であると同時に「構造の外部」を絶えず希求する存在でもある。こうしてラカンは構造主義における一つの到達点を示したのである。

4 想像界・象徴界・現実界

ラカン理論の大きな特徴は主体の精神活動を「想像界」「象徴界」「現実界」という三つの位相によって把握する点にある。想像界とは自我や身体といった認識の境域であり、象徴界とは言語の境域であり、現実界とは認識や言語の外部をなす境域である。すなわち、我々の認識(想像界)は言語(象徴界)によって統制されており、そのシステムを駆動させているのがシステムの外部(現実界)という事になる。

この点、ラカンによれば人の心的構造は「象徴界」を内化させているか否かで「神経症」「精神病」「倒錯」のいずれかに分類される。そして、ラカンの理論展開の軌跡を端的にいうと、最初は「想像界」から出発し、次に「象徴界」を解明し、最後に「現実界」の探求へ向かったという事になる。

5 stade du miroir

1936年、マリエンバードで行われた国際精神分析学会においてラカンは「鏡像段階(stade du miroir)」と呼ばれる理論を提出した。生後6ヶ月から18ヶ月の時期を迎えた乳幼児は鏡に映った自分の姿を発見し歓喜に満ちた表情を見せる。この反応はチンパンジーの、鏡の自己像に一旦興味は示すもののそれが単なる鏡像だと分かればたちまち興味を失ってしまうそれとは対照的である。このような発達過程をラカンは「鏡像段階」と名付けた。

鏡像段階は「身体」や「自我」と言った認識の世界、つまり「想像界」の起源となる。生後しばらくの間、乳幼児は脳や脊髄などの中枢神経系統が未発達であるため、目や口や耳などの感覚器官から得られる身体興奮の束からなる「寸断された身体像」の中に生きている。

この点、発達心理学における一般的理解によれば、子どもは中枢神経系統の発達過程の何処かで「統合的な身体像=身体」を獲得すると言われている。ところがラカンは、こうした中枢神経系統の発達以前に、既に子どもは自身の「身体」を視覚的イメージとして先取りしていると主張する。

こうした視覚的イメージ化を助けるためのメディアの一つとして「鏡」がある。もっとも鏡に映された自身の鏡像は反転した自分であり、いわば自分そのものではない「他者」と言える存在である。つまり、鏡というのはあくまで一つの媒体であり、より本質的に言えば子どもは鏡像的他者の中に自身の「身体」を発見し、これに同一化することで「自我」が生成される。

こうしたイメージ形成作用を「イマーゴ」という。ラカンは鏡像段階をイマーゴの特殊なケースだという。人は鏡像イメージを鍵として、寸断された身体像の総和を超えたゲシュタルトを起動させる能力を種として備えているということである。

6 無意識は言語によって構造化されている

もっとも鏡像段階で生成される自我は自他の境界が不明確な不安定なパラノイア的自我であり、自我を安定させるは子供は言語の世界である「象徴界」へ参入する必要がある。すなわち「想像界」は「象徴界」によって統御されている。

この点「象徴界」の参入とは無意識の成立の事を言う。フロイトは神経症患者の臨床を通じて、その症状の原因は意識の支配が及ばない心的領域、つまり「無意識」に存在すると考え、神経症における様々な症状を無意識に抑圧された表象の回帰として捉えた。この点、ラカンは「無意識とは言語によって構造化されている」といい、フロイトのいう「無意識」の世界を「象徴界」として把握する。

ところで、構造主義的言語学を創設したフェルディナン・ド・ソシュールによれば、ある言語における「シニフィアン(表象)」と「シニフィエ(意味)」は一つの「シーニュ(記号)」として不可分に結び付いているとされる。これに対してラカンは、言語の場としての無意識におけるシニフィアンとシニフィエは互いに独立していると言い、その作動様式を「メノトミー(換喩)」と「メタファー(隠喩)」として把握する。

⑴ メノトミー(換喩)

まず、ラカンによれば「メノトミー」とは「シニフィアンとシニフィアンの連結」を言う。ラカンはメノトミーの例として「30の帆」という表現を引き合いに出す。このメノトミーが表すのは、言うまでもなく「30艘の船」であるが、この両者の連結からは新たなシニフィエ(意味)は生まれてこない。メノトミーにおいてシニフィエはシニフィアン連鎖の上で先送りされていくだけである。ゆえにラカンはメノトミーのアルゴリズムを以下の式で表している。

f(S...S')S≅S(-)s

ここで大文字のSはシニフィアン、小文字のsはシニフィエを指している。そして左辺のS...S'はシニフィアンの通時的な連結を表わしている。すなわち「船→帆→甲板→船員・・・」と伸びていく連想や「私は一人っ子で、いまは祖母と一緒に住んでいて、好きなものは・・・」などという言語連鎖のことである。そして右辺の(-)は「意味形成の抵抗」の横棒とされ、シニフィアンとシニフィエを分かつ断絶が乗り越えられていないことを示している。

⑵ メタファー(隠喩)

これに対して、ラカンによれば「メタファー」とは「ひとつのシニフィアンの他のシニフィアンへの置き換え」を言う。ラカンはメタファーの例として旧約聖書の「ルツ記」に因んだヴィクトル・ユゴーの詩「眠るボアズ」の一節「彼の麦束はまったくごうつくでもなければ人嫌いでもなかった」を引き合いに出す。

ここで「彼の麦束」が「ボアズ」の名を代理していることは明らかであるが、両者の間に換喩的な結びつきは存在しない。そして、この「置き換え」によって、落ち穂が取り持ったボアズとルツの馴れ初めから、やがてダビデ王を産む系譜へ至る結末までもが一挙に想起される。すなわち、ここではメノトミーには生じない「意味効果」が生じているということになる。ゆえにラカンはメタファーのアルゴリズムを以下の式で表している。

f(S'/S)S≅S(+)s

左辺の分数が「置き換え」に当たる。ここでシニフィアンSはシニフィアンS'に置き換えられている。そして右辺では括弧の中が-ではなく+である点がメノトミーと異なっている。この+が表すのが単にシニフィアンにシニフィエが加算されるのではなく、メノトミーにおける「意味抵抗の横棒」がここでは乗り越えられ、それによって「意味効果」が生じていると言うことである。

「メノトミー」においてはシニフィアンの連鎖の上でシニフィエは無限に先送りされていくだけであるが、このシニフィアン連鎖の中に「メタファー」が介入する事で、それ以上、別のシニフィアンに先送りされない固有の意味作用が生じる事になる。

7 欲望は他者の欲望である

そして、ラカンによれば、こうした「メタファー」の成立こそが無意識の成立条件となる。そこで提示されたのがフロイトの「エディプス・コンプレックス」を言語学的なアルゴリズムとして解読した「父性隠喩」と呼ばれる構造式である。

繰り返される母親の現前/不在というセリーは「母の欲望」の「謎=x」がそれぞれシニフィアン/シニフィエの関係を構成し、子どもは「xの想像的形態としてのペニス=想像的ファルス」への同一化を試みる。これがいわゆる「鏡像段階」に相当する。

けれどもこの同一化は当然、上手くいかず、やがて「母の欲望」は〈父の名〉という「禁止」を名指すシニフィアンに置き換えられる。結果、言語の場としての無意識=Aが成立すると同時に、置き換えによる固有の意味作用として「欠如」としての「欲望」を名指すシニフィアン=ファルスが成立する。

そして男女の性差はまさに、この象徴的ファルスに対する態度に関わる。ここで、象徴的ファルスを保有しようとする態度は男性性を構成し、象徴的ファルスを仮想しようとする態度は女性性を構成する。これを「象徴的去勢」という。

この点、ラカンは「人の欲望は〈他者〉の欲望である」と言う。それは上述のように人の欲望は「母の欲望」や〈父の名〉といった大文字の〈他者〉の上に成り立っていることを意味している。こうして無意識は欲望=ファルスによって駆動されるシニフィアン連鎖の「構造」として作動することになる。

8 構造を変化させるもの

そして精神分析の場において、こうした「構造」としての無意識に介入するためにラカンが導入したのが有名な「対象 a 」と呼ばれる概念装置である。「対象 a 」とはシニフィアンによって捕捉不能な「現実界」を仮構する対象である。

フロイトは人の中に内在する根源的衝迫を「欲動」と規定した。そして、ラカンはその欲動満足を「享楽」と呼ぶ。もっとも完全な欲動満足は不可能である。なぜなら我々が象徴界に参入した結果、シニフィアンにより象徴化不可能な〈もの〉としての「現実界」が構成され、この〈もの〉に到達することで初めて完全な欲動満足が得られるという不可能な想定が生じるからである。

この不可能としての「完全な欲動満足=〈もの〉の享楽」へ到達しようとする欲望を「純粋欲望」といい、この「純粋欲望」を回避するための「差異化された欲望」を生み出す原因として機能する「さしあたりの欲動満足」の対象が「対象 a 」である。

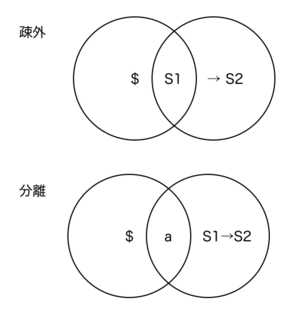

このような対象 a は「疎外と分離」という操作によって取り出される。疎外においてはシニフィアン連鎖(S1→S2)の外部に存在欠如としての主体が排出され、分離においては欠如のシニフィアンと主体の欠如を重ね合わせることで、対象 a が切り出される。

そして主体と対象 a の関係を基礎付けるのが「幻想($♢a)」である。この「幻想」を支えとして「欲望の主体」が成立する。すなわち「対象 a 」を意図的に作り出すことで、この「幻想」を書き換えて「無意識」という「構造」に変化を引き起こすことが可能になるのである。

このように、ラカンの理論はレヴィ=ストロース的な「構造」を前提としつつも、その外部からの「構造の変化」を究明した点で、サルトル的な「実存」のダイナミズムを再導入していると言える。

目次へ戻る