精神分析的批評Ⅰ

1 精神分析とは何か

精神分析とは19世紀末、オーストリアの精神科医ジークムント・フロイトが当時、謎の奇病とされたヒステリーの治療法を試行錯誤する中で産み出された理論と実践の営みである。その後もフロイト自身の手で、あるいはフロイトの後継者の手で多様多彩な発展を遂げた精神分析は現代において精神病理学、臨床心理学のみならず、文学、哲学、社会学といった広範な領域で絶大な影響力を行使している。

この点、精神科医の小此木圭吾氏はフロイトの理論を体系的に整理し、以下のような「力動経済論」「生成分析論」「発生発達論」「力動構造論」「不安防衛論」「自己愛論」という6つの精神病理学モデルを提出している。

⑴ 力動経済論

力動経済論とは「欲動」や「抑圧」と呼ばれる一定のベクトルを持った心理的な力を仮定する力動的見地と、これらの諸力働にエネルギー恒存の法則を想定し神経症の症状形成を「欲動の代理満足ないし妥協形成」として把握する経済論的見地から成り立っている。

フロイトはヒステリーを始めとする神経症患者の言葉に耳を傾けていく中で当初は、神経症の症状形成には患者が無意識の中に抑圧した幼児期の性的外傷経験が関わっていると考えた。

ところがやがてフロイトは患者の言葉は必ずしも経験的事実を述べているのではなく、その心的現実を述べていると考えを改める。そしてフロイトはこうした心的現実を基礎付ける動因として先天的にプログラムされた「性欲動(リビドー)」の存在を想定し、いわゆる「幼児性欲説」と呼ばれる独自の発達段階論を主張した。

フロイトによれば、幼児のリビドーは身体の各粘膜部位に性感帯を持つ自体愛的な部分欲動として生後間もなく生じ「口唇期(1歳頃まで)」「肛門期(2〜3歳頃)」「男根期(4〜5歳頃)」という一定の発達段階プログラムを経由して、やがて部分対象(身体部位)から全体対象(他者)へ向けられることになる。

この点、男根期に入ると幼児は性の区別に目覚め、異性の親に愛着を持つ一方で、同性の親に対する憎悪を抱くとフロイトは考えた。このような幼児の抱く心的観念の複合体をフロイトはギリシア悲劇に倣い「エディプス・コンプレックス」と命名する。やがて男根期の終わりとともに「エディプス・コンプレックス」は解消されることになるが、フロイトはこの解消のされ方がセクシャリティの確立や超自我の形成、そして神経症的葛藤の成立における重大な要因となると主張した。

⑵ 生成分析論

生成分析論とは心的過程の論理的な発生機序における心理機能を明らかにするモデルである。力動経済論がマクロ的なモデルであるとすれば生成分析論はミクロ的なモデルと言える。

この点、一次過程では知覚同一性が優位に立ち、快楽原則に基づき視覚映像的な欲動満足が追求される。これに対して二次過程では思考同一性が優位に立ち、現実原則に基づき外界との関係を考慮した欲動満足が追求される。

心的組織の発達に伴い意識系、前意識系においては二次過程が優位になる一方で、無意識系においては依然として一次過程が存続し、これが夢や神経症の症状を形成することになる。

⑶ 発生発達論

発生発達論とは「固着」と「退行」というメカニズムにより各種精神病理現象の体系化を試みる見地である。

ここでいう「固着」とは当初フロイトは「外傷への固着」という意味で用いていたが、やがてリビドーの発達段階論の確立とともに「固着」とは「特定の発達段階への固着」として再定義された。

そして、このような固着点に立ち返る現象を「退行」と呼ぶ。フロイトはどの固着点への退行が生じているかという観点から各精神病理現象を体系づけようとした。

⑷ 力動構造論

1900年代にフロイトは夢や失錯行為の研究を通じて無意識のメカニズムを解明し、人の心を「意識」「前意識」「無意識」から成り立つとする心的局所論を提示した。ここで前提となるのは「意識的なもの=自我的なもの(抑圧するもの)」「無意識的なもの=欲動的なもの(抑圧されるもの)」という区分である。

ところが、やがて自我の持つ無意識的側面に関する知見や、また「陰性治療反応(病状の回復を妨げる無意識的な自己処罰要求)」に関する知見から、上記の区分は必ずしも適当ではないことが明らかになった。

そこで1920年代のフロイトは、いずれも無意識的側面を持つ「自我」「エス」「超自我」という三つの心的装置を仮定し、これら三者および外的現実との力動的葛藤から心的現象を理解する心的構造論を提示した。

⑸ 不安防衛論

フロイトの精神病理学の基本的特徴の一つは神経症と精神病の症状を「不安」に対する自我の防衛機制の所産と見做したところにある。もっとも「不安」に関するフロイトの認識は、初期から後期にかけて変遷を遂げている。初期のフロイトは性的興奮の中断によりうっ積した欲動が不安に変換されるという認識を持っていた。これが「うっ積不安説」という。その後フロイトは、不安を依存対象や自己自身に対して内的な危険を告げ知らせる信号として位置付けた。これが「不安信号説」である。

⑹ 自己愛論

フロイトは「自体愛」と「対象愛」の中間に「自己愛」の段階を想定した。すなわち、リビドーが部分対象(身体部位)に備給される自体愛から全体対象(他者)に備給される対象愛へと発達する過程の中で、まずは理想化された自己という表象にリビドーが備給される段階を自己愛と呼ぶ。この見地からフロイトは精神病(統合失調症)をリビドーが外界から撤収し自我に備給されている「二次的自己愛」の状態にあるとして「自己愛神経症」として位置付けた。

2 フロイトからラカンへ

フロイトはもともとウィーンでは高名な神経学者であり、精神分析創始以後もフロイトはその臨床実践から得られた知見をあくまで心理生物学な理論で基礎づけようとしていた。

いわばフロイトの理論の中には「科学」としての側面と「精神療法」としての側面が矛盾を抱えつつも併存していた。そして前者の発展系がフロイトの末娘アンナ・フロイトを象徴とする米国自我心理学派だとすれば、後者の発展系がメラニー・クラインを起源とする英国対象関係論学派であった。

こうした中で、フロイト理論を徹底的に読み直し、構造主義的言語学の知見を導入して「科学」と「精神療法」を統合した強力な精神分析理論を創り上げた人物がフランスの精神分析家、ジャック・ラカンである。

ラカン理論の大きな特徴は主体の精神活動を「想像界」「象徴界」「現実界」という三つの位相によって把握する点にある。想像界とは自我や身体といった認識の境域であり、象徴界とは言語の境域であり、現実界とは認識や言語の外部をなす境域である。すなわち、我々の認識(想像界)は言語(象徴界)によって統制されており、そのシステムを駆動させているのがシステムの外部(現実界)という事になる。

この点、ラカンによれば人の心的構造は「象徴界」を内化させているか否かで「神経症」「精神病」「倒錯」のいずれかに分類される。そして、ラカンの理論展開の軌跡を端的にいうと、最初は「想像界」から出発し、次に「象徴界」を解明し、最後に「現実界」の探求へ向かったという事になる。

⑴ 言語としての無意識

ラカンによれば生後6ヶ月から18ヶ月の時期を迎えた乳幼児は鏡に映った自分の姿を発見し歓喜に満ちた表情を見せるという。このような発達過程をラカンは「鏡像段階」と名付けた。鏡像段階は「身体」や「自我」と言った認識の世界、つまり「想像界」の起源となる。もっとも鏡像段階で生成される自我は自他の境界が不明確な不安定なパラノイア的自我であり、自我を安定させるには子供は言語の世界である「象徴界」へ参入する必要がある。

この点、ラカンは「無意識とは言語によって構造化されている」という。ラカンは、フロイトのいう無意識を言語の場としての「象徴界」として捉え、無意識=象徴界におけるシニフィアン(表象)とシニフィエ(意味)の作動様式には「メノトミー(換喩)」と「メタファー(隠喩)」があるという。「メノトミー」においてはシニフィアンの連鎖の上でシニフィエは無限に先送りされていくだけであるが、このシニフィアン連鎖の中に「メタファー」が介入する事で、それ以上、別のシニフィアンに先送りされない固有の意味作用が生じる事になる。

そして、ラカンによれば、こうした「メタファー」の成立こそが無意識の成立条件となる。そこで提示されたのがフロイトの「エディプス・コンプレックス」を言語学的なアルゴリズムとして解読した「父性隠喩」と呼ばれる構造式である。

繰り返される母親の現前/不在というセリーは「母の欲望」の「謎=x」がそれぞれシニフィアン/シニフィエの関係を構成し、子どもは「xの想像的形態としてのペニス=想像的ファルス」への同一化を試みる。これがいわゆる「鏡像段階」に相当する。

けれどもこの同一化は当然、上手くいかず、やがて「母の欲望」は〈父の名〉という「禁止」を名指すシニフィアンに置き換えられる。結果、言語の場としての無意識=Aが成立すると同時に、置き換えによる固有の意味作用として「欠如」としての「欲望」を名指すシニフィアン=ファルスが成立する。

そして男女の性差はまさに、この象徴的ファルスに対する態度に関わる。ここで、象徴的ファルスを保有しようとする態度は男性性を構成し、象徴的ファルスを仮想しようとする態度は女性性を構成する。これを「象徴的去勢」という。

この点、ラカンは「人の欲望は〈他者〉の欲望である」と言う。それは上述のように人の欲望は「母の欲望」や〈父の名〉といった大文字の〈他者〉の上に成り立っていることを意味している。こうして無意識は欲望=ファルスによって駆動されるシニフィアン連鎖の「構造」として作動することになる。

⑵ 欲望の原因としての対象 a

そして精神分析の場において、こうした「構造」としての無意識に介入するためにラカンが導入したのが有名な「対象 a 」と呼ばれる概念装置である。「対象 a 」とはシニフィアンによって捕捉不能な「現実界」を仮構する対象である。

フロイトは人の中に内在する根源的衝迫を「欲動」と規定した。そして、ラカンはその欲動満足を「享楽」と呼ぶ。もっとも完全な欲動満足は不可能である。なぜなら我々が象徴界に参入した結果、シニフィアンにより象徴化不可能な〈もの〉としての「現実界」が構成され、この〈もの〉に到達することで初めて完全な欲動満足が得られるという不可能な想定が生じるからである。

この不可能としての「完全な欲動満足=〈もの〉の享楽」へ到達しようとする欲望を「純粋欲望」という。1950年代のラカンは「純粋欲望」を欲望の理念形として捉えていた。けれどもラカンがその範例として取り上げたアンティゴネーの悲劇がまさにそうであるように「純粋欲望」の実践は端的に人としての破滅を意味している。そこで1960年代になるとラカンはむしろ純粋欲望からの退避を強調するようになる。ここで「純粋欲望」に至る手前で欲望の無限連鎖を「差異化された欲望」へ有限化して「さしあたりの欲動満足」を生み出す安全装置が「対象 a 」である。

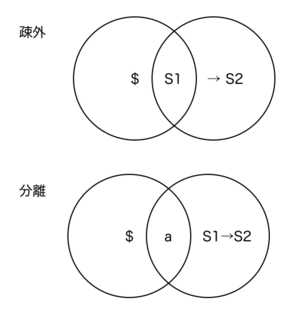

このような対象 a は「疎外と分離」という操作によって取り出される。疎外においてはシニフィアン連鎖(S1→S2)の外部に存在欠如としての主体が排出され、分離においては欠如のシニフィアンと主体の欠如を重ね合わせることで、対象 a が切り出される。そして主体と対象 a の関係を基礎付けるのが「幻想($♢a)」である。この「幻想」を支えとして「欲望の主体」が成立するのである。

「対象 a 」は人や物や出来事といった様々な表象に宿り「欲望の原因」として機能する。すなわち「対象 a 」を意図的に作り出すことで、この「幻想」を書き換えて「無意識」という「構造」に変化を引き起こすことが可能になるのである。

3 アンチ・オイディプスの衝撃

1960年代、フランス現代思想のモードは「実存主義」から「構造主義」へと変遷した。ジャン=ポール・サルトルに代表される実存主義は、人は独自の「実存」を切り拓いていく自由な存在=主体であることを限りなく肯定した。ところがクロード・レヴィ=ストロースに代表される構造主義は、我々の文化は主体的自由の成果などではなく、歴史における諸関係のパターン=構造の反復的作動に過ぎないという事実を暴き出した。

このような時代の潮流の中、ラカンが構築した精神分析理論の特徴は、基本的には構造主義の立場に依拠しつつも、その枠組みの中で「構造」と「主体」の統合を試みた点にあった。すなわち、ラカンによれば「主体」とは「構造」によって産出される存在であると同時に「構造の外部」を絶えず希求する存在でもある。こうしてラカンは構造主義における一つのリミットを示したのであった。

ところが1970年代になると、こうした構造主義およびラカンの理論を乗り越えようとする動きが台頭化する。その急先鋒となった論客がジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリである。彼らが1972年に発表した共著「アンチ・オイディプス--資本主義と分裂症(1972)」は発売されるや否や若年層を中心に熱狂的に歓迎され、 1970年代の大陸哲学における最大の旋風の一つを巻き起こした。こうして「ポスト・構造主義」の時代が幕を開けることになる。

⑴ 欲望機械

AOにおいて究明されたテーマは「欲望」である。ここでドゥルーズ=ガタリは「欲望する諸機械」という奇妙な概念を提示する。つまり「欲望」とは自然、生命、身体、あるいは言語、商品、貨幣といった様々な「諸機械」に宿る非主体的、非人称的な力の作用のことを言う。

これら「欲望機械」は、それぞれ相互に連結して作動する一方、同時にその連結に必然性はなくたちまち断絶し、別のものへと向かい新たな連結を作りだす。こうした矛盾した二面性からなる連続的プロセスをドゥルーズ=ガタリは「結びつきの不在によって結びつく」「現に区別されているかぎりで一緒に作動する」といった表現で定式化する。

ところで、この「欲望機械」なる概念はガタリが提示した「機械-対象 a 」という概念に由来する。ガタリは69年の論文「機械と構造」において「構造」を重視する50年代ラカンを批判しつつ「構造を超えるもの」としての60年代ラカンが提出した「対象 a 」に注目した。

ただ、この時点でのラカンのいう「対象 a 」とは先述したように破滅的な「純粋欲望」に至る手前で「差異化された欲望」を取り出すための「構造」の安全装置に過ぎない。これに対して、ガタリのいう「機械-対象 a 」は「構造」の中に侵入し、その因果を切断し「一般性」に回収不能な個々の「特異性」を開放する「構造」の爆破装置である。

こうして、ドゥルーズ=ガタリから言わせれば「欲望」とは本来的に「こうあるべき」という「コード(規則)」に囚われない多様多彩な「脱コード的」な性格を持っているということである。ここからドゥルーズ=ガタリは「欲望は本質的に革命的である」という基本的テーゼを打ち出した。

⑵ 分裂分析

こうした本来的に脱コード的ないし革命的な欲望に対して、これを規制して秩序化する社会様式をドゥルーズ=ガタリは「原始共同体」「専制君主国家」「近代資本主義」という三段階に区分する。そして、これらの社会様式を欲望の側から見た場合、それぞれの特質は「コード化」「超コード化」「脱コード化」にあるという。

すなわち、近代資本主義というシステムは外部の多様多彩な脱コード的な欲望によって駆動しつつも、これらの欲望を「代理-表象」として整流して内部に還流させることでシステムを安定させようとする「公理系(パラノイア)」として作動していることになる。

こうした意味において、幼児の多用多彩な欲望を「父ー母ー子」のオイエディプス三角形へと整流する精神分析とは、システムの安全装置以外の何物でもなく、同書の立場からはラディカルに批判されることになる。

そして同書はシステムを内破するモデルを「分裂症(スキゾフレニア)」に求めた。資本主義システムが排除する分裂症はまさにシステムの外部に在る。すなわち、この世界を分裂症の側からみるということは欲望における本来的な外部性を奪還するということに他ならない。こうしてドゥルーズ=ガタリは精神分析に対して独自の「分裂分析」を提唱した。

4 ツリーからリゾームへ

「アンチ・オイディプス」という本はニーチェの「力」やスピノザの「情動」といった原理を、マルクスがいう「生産」やフロイトがいう「無意識」の次元において「欲望」として考察した試みとも言える。分裂分析が目指したのはいわば千の欲望の表出であり、これはやがて同書の続編として公刊された「千のプラトー(1980)」において「リゾーム(根茎)」という概念へ昇華される。

「リゾーム」とはタケやハスやフキのように横に這って根のように見える茎、地下茎のことをいう。この点「ツリー(樹木)」は1本の幹を中心に根や枝葉が広がり階層化されており、我々が一般的に「秩序」と呼ぶものの特性を備えている。これに対して、リゾームには全体を統合する特権的な中心も階層もなく、ただ限りなく連結して、飛躍し、逸脱し、横断する要素の連鎖からなる。

こうしたリゾームという言葉によって、ドゥルーズ&ガタリは、旧来の家父長的規範性からの逃走と偶然的接続による多様な生のなかに、単なるカオスではない別の秩序の多様な可能性を見出していくのであった。

5 制御社会と資本主義のディスクール

そして現代において、オイディプス的価値観はポストモダン状況の進行の中で完全に失墜し、いまや切り飛ばそうにもその首自体がもはや無いという状況ですらある。

そして今、我々の生きる現代社会とはオイディプスよりも「さらに悪いもの」が出現した社会である。こうした社会の到来をかつてドゥルーズは「制御社会」として的確に予見していた。制御社会においては、人々を命令と懲罰で従属させる「規律権力」よりも、人々の生活環境に恒常的に介入する「生権力」が優位となり、様々なアーキテクチャによる統制の下、個人はデータベース化され、あたかもモルモットか何かのように飼い殺されていくことになる。

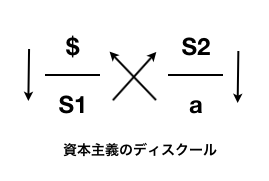

一方、こうしたドゥルーズのいう制御社会の到来をラカンもかなり早い段階で「享楽」の変容という観点から捉えていた。もともとラカンのいう「享楽」というのは「構造の外部」にあると想定される到達不可能な過剰快楽である。ところが1970年以降の消費化/情報化社会の進行はこの「享楽」を「構造の内部」に取り込み始めるのであった。こうした中で享楽とはもはや「禁じられた遊び」ではなく「押し売られる商品」へと変わっていった。このような享楽のデフレーションを図式化したのが、1972年にラカンが提出した「資本主義のディスクール」である。

高度に消費化/情報化された資本主義システムの下では、人々の要求は、速やかに統計学的処理によりデータベース化され、その最適解は新製品や新サービスとして次々と市場に供給される。こうしていまや享楽は到達不可能なジュイッサンスから計量可能なエンジョイメントへと変容し、人々は獰猛な超自我に「享楽せよ!」と命じられ、ただわけもわからず資本主義システムという回し車を回し続けるネズミのような人生を送る事になる。

こうした制御社会あるいは資本主義のディスクールの台頭は従来の神経症的欲望の衰退を引き起こす。実際に1952年の初版発行以来、今や精神医学のグローバル・スタンダードとして君臨する「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)」は、1980年発行の第3版において「精神分析の母」とも言える「ヒステリー」を診断カテゴリーから削除している。では「ポスト・神経症的欲望」とはどのようなものなのか?

6 ふつうの精神病とふつうの倒錯

先述したように、ラカン派精神分析では、人の精神活動を「想像界」「象徴界」「現実界」という三つの位相で捉えている。そしてラカンによれば、人の精神構造は「象徴界」を内在化させているか否かで「神経症」「精神病」「倒錯」のいずれかに分類される。ところが1990年代以降、ラカン派においても「神経症」「精神病」「倒錯」のいずれにも収まらない臨床例が増加し出したのである。

こうした事態を受けて「École de la cause freudienne(フロイト大義学派)」を率いるラカンの娘婿、ジャック=アラン・ミレールは「ふつうの精神病」なる暫定的カテゴリーを提唱した。「ふつうの精神病」とは古典的な「並外れた精神病」のような幻覚や妄想はないけれど、その心的構造に明らかな精神病的特徴が見られるような主体をいう。

これに対して「Association Lacanienne Internationale(国際ラカン協会)」を創設したジャン=ピエール・ルブランは「ふつうの倒錯」なる概念を提唱した。「ふつうの倒錯」は「真正の倒錯」と同様「否認」というメカニズムによって基礎づけられる。この点「真性の倒錯」においては「象徴的去勢=享楽の喪失」という「欠如」を「拒絶」するという「積極的否認」により自らを主体化する。けれども「ふつうの倒錯」の場合、この主体化自体を「回避」するという「消極的否認」にその特徴がある。そして、このような「ふつうの倒錯」における主体化を回避した主体を「ネオ主体」という。

7 別のしかたでの欲望--倒錯的な精神病

そして日本では、もっぱらドゥルーズ=ガタリの強い影響下にある現代思想の文脈で「ポスト・神経症的欲望」をめぐる議論が活性化した。1980年代における浅田彰氏のスキゾ・キッズ支持、1990年代の宮台真司氏のコギャル支持、そしてゼロ年代の東浩紀氏のオタク支持など、それぞれの時代に一世を風靡した言説はまさにこうした流れの中に位置づけることができる。

この点、千葉雅也氏は「ポスト・神経症的欲望」を〈別のしかたでの欲望〉と名指した上で、これまでの議論を以下の三類型に整理している。

(a)〈別のしかたでの欲望〉を全く精神分析的ではない「動物的な欲求」へと振り切れさせるパターン。これは東浩紀氏が「動物化するポストモダン(2001)」において展開した議論である。

(b)〈別のしかたでの欲望〉をあくまでも神経症的欲望を前提とした多かれ少なかれの倒錯化として捉えるパターン。これはスラヴォイ・ジジェクや斎藤環氏の立場に近いとされている。

(c)〈別のしかたでの欲望〉を肯定されるべき「分裂病」の解放とみなすパターン。これは古典的なドゥルーズ=ガタリ主義である。

こうした三類型を前提として氏が提示する〈別のしかたでの欲望〉とは「非-精神分析的主義(a)」と「(神経症の前提をカットした)故障させられた精神分析主義(b’)」を「倒錯的な精神病(c’)」を媒介として縫合するという、かなりアクロバティックな欲望である。

その論理はおおまかに言えば次の通りである。ドゥルーズ=ガタリはAOにおいて「神経症の精神病化」を誇張的に肯定したが、その背景にはマゾヒズム論としての倒錯論が潜んでいる。この事実は〈別の仕方での欲望〉をいわば精神病と倒錯のオーバーダブとして捉える立場を示唆している。そうであれば、ドゥルーズ=ガタリの言う「神経症の精神病化」とはいわば「否認的な排除」であり、彼らの狙いは〈倒錯的な精神病〉という折衷案であったことになる。

こうした千葉氏の議論を現代ラカン派の枠組みの中に無理やり接続するのであれば、おそらく「(ふつうの)精神病」である「かのように」振る舞う「(ふつうの)倒錯」ということになるのではないか。

8 現代ラカン派の自閉症論

これに対して、松本卓也氏は、現代ラカン派の立場から「ポスト・神経症的欲望」の手がかりを自閉症の臨床に求めている。

ラカン派において自閉症は長らく「子どもの精神病」と考えられてきたが、1980年代以降、テンプル・グランディンの「我、自閉症に生まれて」や、ドナ・ウィリアムズの「自閉症だった私へ」といった自閉症者の伝記出版が相次ぎ、自閉症者の内的世界が徐々にあきらかになった。そしてラカン派内部でも、ルフォール夫妻による「〈他者〉の不在」とエリック・ロランによる「縁の上への享楽の回帰」という概念の導入によって、自閉症は精神病から決定的に切り離されることになる。

こうした観点から現代ラカン派における自閉症論を「縁の上の享楽の回帰」「分身」「合成〈他者〉」という三つ組の概念により体系化したのがジャン=クロード・マルヴァルである。このマルヴァルによる自閉症論の体系はドナ・ウィリアムスの次の言葉に集約されている。

これはふたつの闘いの物語である。ひとつは、「世の中」と呼ばれている「外の世界」から、私が身を守ろうとする闘い。もうひとつは、その反面なんとかそこに加わろうとする闘いである。--自閉症だった私へ(24頁)

世界から身を守りつつ世界へ加わろうとすること。閉じることによって開かれるということ。自閉症の世界における様々な事象は「症状」というよりも、むしろ世界に棲まうための「闘い」であり、もはやそれは一つの「技法」と呼ぶべきものである。そしてこうした「自閉的技法」は「ポスト・神経症的欲望」を生きる我々現代的主体のパラダイムを照らし出しているように思えるのである。

目次に戻る