統合失調症論⑶

1 力動精神医学から見た統合失調症

力動的精神医学とは精神分析の考え方を精神医学に導入したものである。記述的精神医学は症状の「形式」のみを扱うが、現象学的精神病理学と力動的精神医学は症状の「内容」をも扱う。特に力動的精神医学は「内容」を意識的なものに限らず「無意識」をも想定し、さらにその内容が刻一刻と姿を変えていく力動的な状態を捉えようとするものである。

まず精神分析の創始者ジークムント・フロイトは1903年に刊行されたダニエル・パウル・シュレーバーの『ある神経病者の回想録』を読み解き、独自の統合失調症の理論を作り上げた。この点、フロイトは人間のセクシュアリティを3段階で考えていた。まず第1段階は「自体愛/自体性愛」であり、これは自分の身体の諸部分においてバラバラに快を得ている状態である。続く第2段階は「ナルシシズム」であり、これは自分の身体のバラバラな諸部分がまとまってできた身体イメージを性愛の対象とする段階である。そして第3段階が「対象愛」であり、自分の身体イメージではなく外界の他者やモノを性愛の対象とすることができる段階である。

そして、フロイトは統合失調症者においてはセクシュアリティの発達がナルシシズムの段階で固着していると考えていた。すなわちフロイトによれば、人生における重大なイベントに直面し統合失調症を発症した患者は、それまで曲がりなりに築いてきた疑似的な対象愛が崩れて「ナルシシズム」への退行が生じ、それまで外的世界に備給されていたリビードが全て撤収される事になる。

結果、リビードの備給を失った外的世界はあらゆる日常的な意味を失って今にも破綻してしまいそうな感覚が訪れる体験が生じるのである。このことをフロイトは「世界破局」や「世界没落」などと表現している。そして、統合失調症における妄想形成はこうして破局してしまった世界を再構築する過程の中で生じる回復の試みという事になる。

このようなフロイト理論を継承し英国対象関係論の基礎を築いたメラニー・クラインは人の精神を「妄想分裂ポジション」と「抑うつポジション」という二つの体勢から捉えた。クラインによると、およそ生後3~4ヶ月までの時期の子どもはまだ母親を一つのまとまりを持つ全体対象として認識することができておらず、快を与えてくれる「良い対象」と不快をもたらす「悪い対象」という2つの別個の部分対象として捉えている。そして子供は自分を迫害してくる「悪い対象」に対して子供は攻撃性を向ける。これが「妄想分裂ポジション」である。

しかし、生後4~6ヶ月ごろになるとやがて子どもはこれまで「良い対象」と「悪い対象」と思っていたものが実は同じ1人の母親という全体対象であったことに気づき始める。となれば、これまで攻撃性を向けていた「悪い対象」が実は「良い対象」でもあったことになり、それによって子供は自分はこれまで「悪い対象」をずっと攻撃してきたけれども、その攻撃によって「良い対象」も同時に破壊しようとしていたのだと気づいてしまい、それが抑うつ状態につながるとクラインは考えた。これが「抑うつポジション」である。

この二つのポジションは生後1年間の幼児の発達の中で前者から後者へと移り変わるものであるが、クラインはこの二つのポジションは成人後でも頻繁に入れ替わりながら現れてくるという。こうしたクラインの理解からは統合失調症を他の精神障害から区別することは困難な場合が生じる。それは彼女が統合失調症を「妄想分裂ポジション」という誰にでも生じうる体勢から説明しているからである。

2 ジャック・ラカンの精神病論

これに対して、精神分析中興の祖とも呼ばれるフランスの精神科医ジャック・ラカンは、精神病(統合失調症)における厳密な鑑別診断論を展開した。1951年からラカンは後に「セミネール」と呼ばれる通年講義を自宅で開始する。ついで1953年から1963年までの10年にわたってその講義はサンタンヌ病院で行われるようになる。このセミネールにおいてラカンが初めて本格的に精神病の構造について論じたのが1955年から1956年にかけて行われた第3回目のセミネール『精神病』である。

まずラカンは『精神病』の初回講義から神経症と精神病における主要なメカニズムとしてそれぞれ「抑圧」と「排除」を位置付けている。ではここでは一体何が「抑圧」されたり「排除」されたりしているのか。ラカンによればひとまずそれは「去勢の脅威」であるとされる。

すなわち、神経症では「去勢の脅威」が「抑圧」されている。神経症の場合「抑圧」は幼児期の子どもが「去勢の脅威」を経験することで生じる。そして無意識下に「抑圧」されて潜在的なシニフィアンとして存在することが「是認」された「去勢の脅威」が後のトラウマ的出来事と事後的に結びつくことで象徴的に加工され別のものとして表現されることになる。

例えば抑圧されたものが身体の上に表現されれば、それはヒステリーの転換症状となる。そして、このような神経症の症状が持つ意味作用は象徴的に加工されているものであることから、つねに他の意味作用へ回付が可能となる(それゆえに神経症の症状は精神分析的な解釈が可能となる)。すなわち神経症の症状とは「抑圧されたものの象徴界への回帰」であるいうことである。

これに対して精神病では「去勢の脅威」が「是認」されることなく「排除」されている。精神病の場合「排除」された「去勢の脅威」はその発病時に排除されたものが(神経症のような象徴的な加工を受けることなく)そのままの形で出現する。つまり精神病において「去勢の脅威」は他の意味作用に回付することができない「謎めいた意味作用」として再出現することになる。そしてこのような精神病における「謎めいた意味作用」は象徴界のネットワークから切断されたものとして「ひとつきり」で存在する。このような存在の仕方をラカンは「(象徴界の外部としての)現実界のなかに出現する」という。

例えばシュレーバーの『ある神経病者の回想録』では「性交を受け入れる側である女になってみることも元来なかなか素敵なことに違いない」という考えが突然意識の中に現れる事象が記されているが、これはまさに「去勢の脅威(=女になることの脅威)」が「謎めいた意味作用」として現実界の中に再出現する現象であったと言える。すなわち精神病における「謎めいた意味作用」とは「排除されたもの現実界への再出現」であるいうことである。

このように神経症における「抑圧」と精神病における「排除」の違いは「去勢の脅威」の処理の仕方の違いにある。そしてこうした「去勢の脅威」の処理の仕方の違いが症状の持つ意味作用の違いとして臨床的に現れてくることになる。

精神病発症初期の患者はよく「何が起こったかわからないが、確実に何かが起こっていて不気味である」と語るが、それはすなわち、世界の中に何か謎めいた意味作用があるということである。そして彼はそれがどんな意味作用かはわからないにも関わらず、その意味作用が重要なものであることは十分に理解しており、さらにその意味作用が自分(主体)に関係するものであることをはっきりと確信している。

このような現象はラカン派では「困惑」と呼ばれており、一般的な精神病理学でいう「意味妄想(妄想気分)」「妄想知覚」にほぼ相当するものである。この「困惑」は、意味がわからない現象として何度も主体の前に現れる。そして、しばらくの間、彼はこの現象を加工することも統合することもできない状態に置かれる。それは、この現象の核にある「謎めいた意味作用」は象徴化のシステムにそれまで一度も参入したことがない意味作用であるため、それを他の意味作用へと回付させることができないからである。

そのため彼はこの現象をどれだけ否定しようとしても否定できず、それを信じざるを得ないことになる。そのことをラカンは「弁証法の停止」という風に表現している。すなわち、主体が「困惑」という精神病現象を信じ込んでしまい、それを訂正できないのは、その訂正を可能ならしめる対立項(弁証法における反)が最初から欠けているからである。

このように精神病の症状が持つ謎めいた意味作用は象徴界(言語領域)で処理され得ないものであり、その結果、この謎めいた意味作用は想像界(イメージ領域)へと向かい、そこで処理されることになる。例えば発病時のシュレーバーの「性交を受け入れる側である女になってみることも外来なかなか素敵なことにちがいない」という考え(謎めいた意味作用)が想像界の中で連鎖反応を引き起こした結果が、彼の妄想の完成期に見られる「神の女になり、世界秩序を救う」という誇大妄想である。

3〈父の名〉の排除

ここまでのラカンの精神病論は⑴精神病では「去勢の脅威」が「排除」され、排除されたものは謎めいた意味作用として現実界に再出現し、主体はその再出現に対して「困惑」させられるという点と⑵精神病者は再出現した謎めいた意味作用を象徴的に仲介(他の意味作用へ回付)することができず、そのためその意味作用は想像的な増殖(妄想形成)によって処理されるという点に要約される。ところがセミネールの後半になるとラカンはこれまでの「排除」とは異なる位相での「排除」から新たな精神病論を論じ始めるのである。

まずラカンは「謎めいた意味作用」の出現であるとされていた「困惑」を精神病の発病との関係から新たに位置付け直している。すなわち、精神病の発病時にはラカンが「禁止された領野」「何一つとして語られることのできない領野」と呼ぶ一つの「穴」が主体に迫ってくるのであって「困惑」はその「穴」の接近の前兆であるという。つまりここでラカンは精神病における「語り得ないシニフィアン(シニフィアンの欠如)」を問題にしているのである。

このような「穴」の接近はいかなる言葉によっても言語化ができないため、その「穴」の周囲(縁)における活発な反応を生み出すことになる。具体的には、その「穴」の存在を暗示するかのようなシニフィアンが頭の中に乱舞する精神自動症や無意味な言葉が次々と聞こえてくる幻聴が生じている。ラカンはそれを「縁取り現象」と呼んでいる。

通常、神経症者においてはシニフィアンはお互いに連鎖したネットワークを形成しており、その中心点にはこのネットワークを束ねる一つのシニフィアン(仮にXとします)がある。しかし精神病者においてはその中心点にあるはずのシニフィアン(X)が欠如している(=「穴」が空いている)ため、そのシニフィアン(X)と連鎖するはずの周囲(縁)のシニフィアンが連鎖を外れてバラバラになってしまうのである。

ここで重要なのは穴の周囲のシニフィアンがバラバラになり、それらのシニフィアンが精神自動症や幻聴という形で主体を襲うのに対して、中心が欠けている「穴」そのものはシニフィアンとしては全く--排除されたものの回帰や再出現としてさえも--現れてこないということである。

精神病の発病はこの欠如したシニフィアン(X)が何らかの形で呼びかけられることから始まる。この呼びかけは主体がシニフィアン(X)に近接することを要請するが、シニフィアン(X)は象徴界の中に欠けているために、主体はその呼びかけに応答することができず、結果、シニフィアン(X)の周囲(縁)の諸々のシニフィアンの解体が露呈し、その解体したシニフィアンがバラバラとなって主体を襲うことになる。

ラカンはこのような「あるシニフィアンそれ自体に患者が接近する」にもかかわらず「その接近が不可能である」という現象が精神病では頻繁に見られることに注目し、この現象を「排除」と呼ぶようになる。

ではここでは「排除」されているシニフィアンとは一体何なか。この点、ラカンはシュレーバーの回想録においてシュレーバーの父親が一回だけしか引用されていないことに注目する。その唯一の引用も性交に際して最適な姿勢を調べるために父親の著作を調べるという実に奇妙なものであり、ラカンはここにシュレーバーにおける父性機能の不在を見て取っている。

こうしたことから、ラカンは「シュレーバー議長には、どうみても『父である』というこの基本的シニフィアンが欠けている」と結論づける。つまり、ここで「排除」されているのは「父である」というシニフィアンである。すなわち、精神病の構造的条件とは「〈父の名〉の排除」であるとラカンはいうのである。

この点、ラカンは人間の精神生活を道路に例えることで精神病者の発病とその後の経過を説明している。その比喩によれば「父である」というシニフィアンは人生の重大な局面において頻繁に参照される「幹線道路」のようなものである。例えば結婚を機に夫となることや、子供を持つことは「父である(家族に対して責任を負う)」という家父長制的シニフィアンを参照することなしには非常に困難であるからである。

しかしシュレーバーのような精神病者においてはこの幹線道路となる家父長制的シニフィアンが「排除」されている。その結果、シュレーバーは父性を担うよう呼び掛けられた際にこの幹線道路を利用することができず、代わりに彼はその周囲(縁)に張り巡らされた小道をさまよいながら妄想的な仕方で父性を実現させることになる。すなわち「神の女となり、世界秩序を救う」というシュレーバーの妄想は、彼が想像界の小道を通って父性をなんとか実現しようとする彷徨の軌跡なのである。

このように〈父の名〉のシニフィアンを欠いている精神病者は父性が要求されるライフイベントにおいて〈父の名〉のシニフィアンを行使するよう呼び掛けられた時、そのシニフィアンの代わりに「穴」を持って応答することになり〈父の名〉の不在が露呈する。すると穴の周囲(縁)にある一連のシニフィアンが穴それ自体を暗示するような形で出現し一挙に主体を襲うことになる(縁取り現象)。

そしてこれらのシニフィアンはシニフィアン連鎖を解かれた「ひとつきりのシニフィアン」として主体に押し寄せる。そのため主体はこのシニフィアンが産み出す意味作用を他の意味作用へと回付させることができずに、その「謎めいた意味作用」に「困惑」することになる。

4 かのようなパーソナリティ

なお、ラカンは精神病の構造を持つ人物は発病前には「かのようなパーソナリティ」を獲得することによって日々の生活を送っているという。ここでいう「かのようなパーソナリティ」とは1934年にへレーヌ・ドイチュが提唱した概念であるが、ラカンはこの概念を参照しながら精神病の構造を持つ主体のありようを説明している。

先に述べたように精神病者には人間の精神生活の中心を担う〈父の名〉のシニフィアンが欠如しているため、シニフィアンの全体が何かの拍子に崩壊してしまう危険がある。そのため、前精神病者は同性の友人や兄弟姉妹など特定の人物へ同一化することで〈父の名〉のシニフィアンがある「かのような」振る舞いを行うのである。

つまり「かのようなパーソナリティ」とは〈父の名〉のいわば想像的な代償である。ラカンは前精神病者におけるこのような代償を「想像的杖」と呼んでいる。すなわち、精神病の発病はこの想像的杖がうまく機能しなくなった時に生じると考えらるのである。

5 エディプス・コンプレックスの構造論化

このように『精神病』においてラカンは精神病が発病するのは〈父の名〉のシニフィアンの欠如が露呈する時点であることを明らかにした。そして、こうした『精神病』における議論を体系化するため以降数年にわたりラカンは「エディプス・コンプレックス」の構造論化に取り組むことになる。

周知の通りフロイトは神経症の治療法を試行錯誤する中で、人の無意識の内奥に「母親への惚れ込みと父親への嫉妬」という心的葛藤を発見し、このような心的葛藤をギリシアのオイディプス悲劇になぞらえて「エディプス・コンプレックス」と名付けた。この「エディプス・コンプレックス」なる仮説によれば、幼児は当初、母親との近親相関的関係の中にあり、やがてこれを禁じる者としての父親がもたらす去勢不安によって、幼児の自我の中に両親の審級が落とし込まれ、ここから自我を統制する超自我が形成されることになる。そしてフロイトによれば、男児と女児では去勢不安への反応は異なるものとされる。すなわち、男児はペニスの喪失を怖れる結果、父親のような強い存在になろうとする。これに対して、女児はペニスの不在に気付いた結果、父親に愛される存在になろうとする。

このような一見すると荒唐無稽としか思えない「エディプス・コンプレックス」なるフロイトの神話をラカンは構造言語学の知見を援用して再解釈する。まずセミネール4『対象関係』(1956〜1957)においてラカンはエディプス・コンプレックスを「フリュストラシオン(象徴的母を動作主としる現実的対象の想像的損失)」「剥奪(想像的父を動作主とする象徴的対象の現実的穴)」「去勢(現実的父を動作主とする想像的対象の象徴的負債)」という「対象欠如の三形態」として捉え直し、対象(の欠如)をめぐって人間のセクシュアリティがどのように規範化(=正常化)されるかを明らかにした。またセミネール5『無意識の形成物』(1957〜1958)においてラカンはエディプス・コンプレックスにおける象徴的父、すなわち〈父の名〉への同一化の過程を「エディプス三つの時」として捉え直し、母の現前不在という気まぐれな法が、いかにして父の法によって統御されるようになるのかを明らかにした。

そして、このような「セクシュアリティの規範化」と「象徴界の統御」というエディプス・コンプレックスが持つ二つの機能をラカンは「父性隠喩」と呼ばれる一つの論理に圧縮する。そのアルゴリズムは以下のようなものである。

まず原初的な母子関係においては「母の現前と不在」という気まぐれなリズムが繰り返されることによって「+」と「−」が連続する象徴的なセリーが形成される(fort-da)。これが前駆的な象徴機能(原-象徴界)であり、ラカンはこれを「母の欲望」と呼んでいる。そこで子どもはラカンのいう「母の欲望(原-象徴界)」というシニフィアンに対応するシニフィエを問うことになる(DM/x)。そして〈父の名〉、すなわち象徴的父が「母の欲望」を統御することで象徴界はひとつの体系として安定化することになる(NP/DM)。

すなわち、ここでは〈父の名〉が「母の欲望」を置き換える「隠喩」として介入している。この点、ラカンにとって隠喩は換喩と対を成す概念である。そして隠喩と換喩の違いは新しい意味作用を生み出すかどうかという点にある。そして父性隠喩においては母の欲望が〈父の名〉のシニフィアンによって置き換えられた結果、象徴界が統御されると同時にその全体に隠喩によって生成されるファリックな意味作用が波及するようになる。換言すれば父性隠喩の導入により、象徴界に属するあらゆるシニフィアンの意味が究極的にはすべてがファルスへ還元されることになる(A/ファルス)。

このように〈父の名〉は象徴界の秩序を安定させるシニフィアンであるとすれば、ファルスは象徴界におけるすべてのシニフィアンがファリックな意味作用を持つことを保証するシニフィアンである。これがラカンが1956年から1958年にかけて行ったエディプス・コンプレックスの構造論化の到達点である。すなわち、エディプス・コンプレックスは〈父の名〉の導入による父性隠喩によって完成し、神経症構造はこの父性隠喩によって規定され、逆に精神病構造は〈父の名〉が排除され父性隠喩が失敗していることによって規定されるということである。

6 シェーマIにおける垂直方向と水平方向

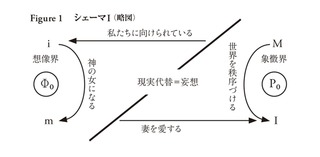

こうした一連のエディプス・コンプレックスの構造論をもとにラカンが1958年に執筆した論文が「精神病のあらゆる可能な治療に対する前提的問題について」である。同論文においてラカンは「シェーマI」と呼ばれる次のような図式を用いて精神病における発病と治癒のプロセスを論じている。

(松本卓也「水平方向の精神病理学に向けて」(『atプラス30』所収)より引用)

ラカンによれば精神病者には元来、象徴界を統御するシニフィアンである〈父の名〉が欠けているが、発病前の精神病者はその欠陥を、すなわち〈父の名〉の排除を直視せずに済ませており、多くの場合は自分と同性の隣人を一種のロールモデル(想像的杖)とすることによって現実社会に適応している。しかし、何らかの形で彼/彼女に父性の問いを突きつけるトリガーとなるような父的存在が現れた時、彼/彼女はたったひとりで父性の問題に直面することになり、その際に〈父の名〉の排除が明らかになり、精神病が本格的に発病することになる。

そして精神病者は〈父の名〉の排除(P0)とその帰結であるファルスを起点とするセクシュアリティ形成の失敗(φ0)を、妄想の中で補修することによって神経症者の「父性隠喩」に相当する「妄想性隠喩」を構築するに至る。例えばシュレーバーの場合(いわゆる症例シュレーバー)では〈父の名〉の排除によって不安定化した象徴界(言語領域)を安定させるため「世界を秩序づける」という妄想の軸(M→I)と、〈父の名〉の排除の帰結としての想像界(イメージ領域)における男性的同一化の失敗を防ぐため「神の女になる」という妄想の軸(i→m)がそれぞれ生じ、この二つの妄想の軸を結合した結果として最終的にあの有名な「世界を秩序づける神の女になる」というシュレーバーの妄想(=妄想性隠喩)が生み出されることになる。

このようにラカンのシェーマIは〈父の名〉の排除(P0)とファルスを起点とするセクシュアリティ形成の失敗(φ0)を補修する一連の妄想形成の作業をそれぞれ右側の象徴界の曲線(M→I)と左側の想像界の曲線(i→m)によって示したものである。それゆえに、ここでのラカンの精神病論は、その発病論(P0/φ0)においても、治療論(M→I/i→m)においても、もっぱら垂直方向の運動を取り扱っているものとしてひとまずは考えられている。

しかし話はここで終わりではない。このシェーマIにおいて精神病の妄想は象徴界と想像界のそれぞれに空いた二つの穴(P0/φ0)の周囲を二つの曲線(M→I/i→m)が垂直方向に旋回することで生じているように見えるが、その上下にはさらに二つの直線が水平方向に走っている。ラカンはこの「私たちに向けられている/妻を愛する」という二つの直線が「現実が主体のために修復された際の諸条件を表している」のだという。すなわち、シュレーバーの妄想は垂直方向の曲線だけでは際限なく拡大し、現実を極端なほどに歪めてしまう可能性があるが、水平方向の直線が妄想に一定の枠を与えることで、現実を生き延びる可能性を開くことになるのである。

こうしてみるとラカン派においてしばしば語られてきた精神病の治癒像としての妄想性隠喩は実は真の治癒像ではないといえる。シェーマIに描かれたシュレーバーの真の治癒は「私たちに向けられている」と「妻を愛する」ことによって起こっている。すなわち、垂直方向の高みにある神のような超越的他者に向かうのではなく、水平方向のフィールドにおいて病者の語りを聴き取る者である「私たち(精神科医/精神分析家)」や、絆をつなぎ止める「妻」に向かうということである。

もっともラカンは同論文においてはこの「私たちに向けられている/妻を愛する」という二つの水平方向の直線を、それぞれ「患者が訴えかける読者としての我々が、彼にとっていったい何であるのか」「彼の妻との関係に関して残っているもの」であると説明するだけでこの話題を終えている。

しかしラカンはその後、1975年から1976年にかけて行われた『サントーム』のセミネールの中で精神病を疑わせる微細な症状を持ちながらも本格的な発病に至らなかったアイルランドの作家のジェイムズ・ジョイスを論じ、ジョイスにとって彼の妻のノラが果たした役割を「サントーム」にあたると述べている。

ここでいう「サントーム」とは「症状」の古い綴り方であり、ラカンはこの術語によって自分の症状を社会の中で生きうるようになった神経症者や精神病者のあり方を示そうとしていた。1970年代のラカンはサンタンヌ病院で行っていた患者呈示を通じて、幻覚や妄想といった症状が顕著ではないにも関わらず、身体感覚の欠如、独特の浮遊感、特異な言語使用、集団からの逸脱といった様々な特徴から精神病圏にある判断せざるを得ない患者と多く出会うことになった。

こうした非定型的な精神病を晩年のラカンは「サントーム」と呼ばれる理論で読み解いている。その頃のラカンは人の精神構造を「想像界」「象徴界」「現実界」の3つの輪からなるボロメオ結びとして捉えていたが、サントームはこの3つの輪を繋ぎ止める「原症状」としての機能をもっているのである。そして、こうした「サントーム」を構築した精神病は近年のラカン派では「ふつうの精神病」と呼ばれている。

7 ふつうの精神病

1998年、École de la cause freudienne(フロイト大義学派)において、ラカンの娘婿、ジャック=アラン・ミレールにより「ふつうの精神病」なるカテゴリが提唱される。ミレールは次のように言う。

「精神分析の歴史においては、並外れた精神病に、ほんとうに何もかもぶち壊すような人々に、監視が向けられてきたことは言うまでもない。

シュレーバーがわれわれの間で精神病の「顔」になってどれくらいの時間がたつだろう。ところが、われわれがここで注目しているのはもっと控えめな精神病者たちであり、彼らはあっと驚かせるというのではなく、ある種の凡庸さの中に溶け込んでしまいうる。

代償機能がうまく働いている精神病、サプリメント入りの精神病、発症せざる精神病、加療された精神病、セラピー中の精神病、分析中の精神病、進行しつつある精神病、サントームつきの精神病ーーーそんな言い方ができるだろう。

(「La psyshose ordinaire,Agalma/Seuil」より)」

ここで述べられているように近年になると、シュレーバーのような華々しい妄想を持つ精神病患者は影を潜めていく一方で、妄想らしい妄想、幻覚らしい幻覚を持たず、さりとて神経症的葛藤も持たないという奇妙な症候を持つ患者群が前景化することになる。こういった一群の症例に与えられた暫定的なカテゴリーが「ふつうの精神病」である。精神分析の予備面接において、神経症であるという確たる決め手がなく「ふつうの精神病」の特徴が見られる場合、寝椅子に寝かせて自由連想をさせることを控えるべきであるとミレールはいう。

「ふつうの精神病」の主体はシュレーバーのように華々しい妄想や奇抜な行動を示す代わりに、社会的、身体的、主体的といったものの外部へと「脱接続」するという特徴がある。「ふつうの精神病」の臨床的特徴として、子どもの精神病のための精神分析的治療相談施設「クルティル」をブリュッセルに立ち上げたアレクサンドル・ステヴェンスの次のような5つの指標を挙げている。

⑴ 想像的同一化に基づく社会的紐帯の調節

神経症の場合、社会的役割は象徴的同一化、すなわち「~という役割は本来こうあるべきだ」という言語によって規定されたものへの同一化を介して引き受けられるが、「ふつうの精神病」の場合、社会的役割はおよそ想像的同一化、すなわち「あの人があるいは、みんながこうしているから自分もこうしなければならない」という自分と等しいと看做される想像的他者への同一化によって果たされる。

このことが「ふつうの精神病」の主体が社会関係から切断されやすい要因となる。安定した社会的機能を持続的に果たすことが得意でないことが、「ふつうの精神病」の主体が定職を持たない、あるいは持てない一因として考えられる。反対に職場に過剰に同一化する形式での「ふつうの精神病」もありえる。この場合職を失うことが発病の契機になる。

⑵ 主体の内的生(内面的生活)における空虚感

「ふつうの精神病」では独特の空虚感、具体的には「身体境界の曖昧さ」「身体的現実感」の希薄さが見られる。なお「ふつうの精神病」の主体にとって性関係はエロティックなものにならないばかりか、しばし迫害的性格を持つことが一般的であると言われる。性行為は多くの場合、快楽を伴わず、却って破壊的な効果(気分や私生活の混乱)をもたらすことになる。けれどもそれは、主体がもともと抱えているこうした空虚感を補う意味合いを持つことがある。

⑶ ある種の身体現象

これは器質的障害とは明らかに異なる、奇妙な説明のつかない痛みや違和感のことである。「ふつうの精神病」では身体に自己が接続されずズレを孕み、自己の身体が崩れ落ちるような体験が見られ、そこでタトゥーを彫るといった対処行動に出たりする。

⑷ 様々な形を取る彷徨い

「彷徨い」とは実際に該当を彷徨うこともあるし、内面的な彷徨いとして現れる場合もある。精神病を患っているホームレスも少なくなく、また薬物やアルコールなどの依存症に伴う彷徨いは精神病のサインである場合が多いと言われている。

⑸ 象徴界のポワン・ド・キャピトンに見られる奇妙さ

ポワン・ド・キャピトンとは「言語を通じて把握される出来事の連鎖を適当に区切り、ひとまとめに理解することを可能とする知的枠組み」のことをいう。

ステヴェンスが取り挙げているのは、薬物依存から回復して「クリーン」になった男性のケースである。彼は完全にドラッグから足を洗ったにも関わらず、ある日施設にドラッグを持ち帰った。どういうことかというと、彼はドラッグを買いに出かける別の患者をみて、その人が犯罪から「クリーン」でいられるようにと、代わりにドラッグを買い求めたということである。

8 サントーム

このような特徴を持つ「ふつうの精神病」についてはラカンが最晩年に示したサントームの理論で説明可能である。主体がボロメオの輪の解体を防ぐため無意識的に作り上げる症状=サントームは「主体の真の固有名」にあたり、そこには各々の主体において異なる特異的/単独的/自体性愛的な享楽のモードが刻み込まれていると考えられている。サントームの例はタトゥー、ボディーピアス、その他インターネット世界への没入、発表する予定のない小説や曲作りへの没頭など様々である。

そしてこうした観点からみるとアンネの症例は〈父の名〉が排除された精神病圏にありながらも、彼女の持つその豊かな内省性の亢進がボロメオ結びの解体を防ぐサントームとして機能していた例であるともいえるかもしれない。なお、アンネの幼少期における始歩や発語の遅れは、現代では自閉症スペクトラム障害の可能性も検討される。統合失調症と自閉症スペクトラム障害は診断学的には別の精神障害であるが「間主観性の障害」という点においては類似した基礎障害を持っている可能性があると言われている。

目次に戻る