うつ病論

1「うつ病」の現在地

かつて「うつ病」といえばもっぱら「内因性うつ病(メランコリー親和型うつ病)」を指していた。このタイプのうつ病者は一般的にその発症前から几帳面、凝り性、責任感旺盛で、秩序を重んじ、自分への要求水準が高く堅実、誠実、世話好きといった性格を持つことで知られている。

この点「メランコリー親和型うつ病」という疾患概念の提唱者であるドイツの精神病理学者フーベルトゥル・テレンバッハは内因性うつ病者が持つ特徴を「インクルデンツ(秩序のなかに閉じ込められている状態)」と「レマネンツ(自分自身に常に負い目のある状態)」と呼んでいる。また同じくドイツの精神病理学者アルフレッド・クラウスは個人のアイデンティティ(自己同一性)を「自我アイデンティティ(純粋に自分自身について持つアイデンティティ)」と「役割アイデンティティ(社会の中での自分の役割について持つアイデンティティ)」の二重構造から成り立っているとして、内因性うつ病者は「自我アイデンティティ」の形成が不十分であるため「役割アイデンティティ」が優勢となり、社会的・対人的な役割関係を守ることに自分の価値を見出していると考えた。

このように内因性うつ病者は社会の中で規定された秩序や役割に縛られており、彼ら/彼女らが自分自身に課された秩序や役割に対して負い目を感じたとき、症状としてうつ病が発症することになる。こうしたテレンバッハ/クラウスの議論を受けて木村氏は内因性うつ病患者の病前性格の基本的特徴を「現状維持への活動的執着」であると捉え、それが様々な事情によって維持できなくなった時「取り返しがつかない」という抑うつ気分が生じるとして、また、いわゆるうつ病の三大妄想と呼ばれる「罪責妄想」「心気妄想」「貧困妄想」も、やはり「取り返しがつかない」という意味方向を持っているという。

そして、このようなうつ病者における「取り返しがつかない」という根本気分が回復不能なまでに棄損されたとすれば、それはまさしく「あとの祭り」というべき事態となる。こうしたことから木村氏はこの内因性うつ病における時間構造を「あとの祭り」のラテン語である「ポスト・フェストゥム post festum」と呼んだ。

しかしながら今日において「新型うつ病」や「現代型うつ病」といった名で世界的な拡大を見せている「うつ病」は伝統的なメランコリーとは異なっていると言われており、このようなタイプの「うつ病」は「メランコリー」とは区別して「デプレッション」と呼ばれることがある。

2 メランコリーとデプレッション

そもそもメランコリーとデプレッションは出自の異なる概念であり、前者は主に精神科医によって、後者は主に内科医によって、それぞれ記載され、治療されてきた歴史的経緯がある。

まずメランコリーは18世紀末フランスにおいてフィリップ・ピネルの「メランコリー mélancolie」や、その弟子であるジャン=エティエンヌ・ドミニク・エスキロールの「リペマニー lypémanie」などに始まり、ジャン=ピエール・ファルレの「循環性狂気 folie circulaire」やジューヌ・バイヤルジェの「二相性狂気 folie à double forme」など、興奮状態と抑うつ状態の周期的交代に着目する見解を経由して、1899年にエミール・クレペリンがそれらをまとめる形で「躁うつ病 manisch-depressives Irresein」の概念を作ることによって一通りの完成を見ることになる。

これらの病は「狂気 folie/Irresein」という強い言葉が使われていることからもわかるように、外来診療で対応可能なものではなく、そのほとんどが入院環境下で治療されるような激しい症状を伴うものであり、まさに「精神病」と呼ぶにふさわしいものであった。

これに対してデプレッションは一つの疾患というよりも基本的にストレス反応とされてきた。この意味でのデプレッションの範例となるのはジョージ・ミラー・べアードが提唱した「神経衰弱 neurasthhenia」という概念ある。べアードは19世紀中盤のアメリカの産業革命下で生まれた神経疲弊状態を「神経衰弱」と呼んだ。それは疲労、不安、頭痛、神経痛、抑うつ気分などを特徴とする状態であり、彼はその原因を当時の長時間にわたる非人間的な工場労働に帰していた。そしてその後、20世紀になるとやはりクレペリンがベアードの神経衰弱概念に関心を寄せ、1913年に出版した『精神医学総論』第8版の中で仕事による疲弊のため不眠、頭痛などが生じる病態として「作業神経症」なる心因性疾患を記述した。

このようにかつてはメランコリーは精神病院への入院必須な「狂気」であり、デプレッションは内科外来で治療しうる「ストレス反応」であるという差異があった。けれども三環系抗うつ薬イミプラミン(製品名「トフラニール」として広く知られています)の登場を期に、近年ではメランコリーの中でも外来において治療可能な症例が増加している。

こうしてメランコリーとデプレッションは重症度以外の質的差異を認めず両者は本質的に同じものであるとする見解が主流になっていく。1980年に改訂された「精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)」の第3版においては、メランコリーとデプレッションは一括して「感情障害 affective disorders」に分類され、以降両者の鑑別診断を不問とする臨床と研究が世界中を席巻することになる。

もっとも、いかにメランコリーとデプレッションが接近したとしても両者は鑑別可能である。両者を鑑別するための最も有用な特徴とされてきたのは「アンヘドニア」と呼ばれる症状である。

通常、メランコリーではどんなに楽しいことがあろうとも、たとえ発病の誘引となった状況が変わろうとも症状は変化しません。このような事態を「アンヘドニア」という。他方で、デプレッションでは何か楽しいことがあったり、患者を苦痛に至らしめた状況が好転したりすれば、患者は喜びを感じて病それ自体も好転する傾向にある。

3 グローバル資本主義の病としてのうつ病

ところでベアードが「神経衰弱」という概念を提唱した当時のアメリカは急速な経済発展をしつつあり、1865年には大西洋海底電線ケーブルの施設が始まるなどグローバルな情報化社会の端緒が訪れようとしていた。またクレペリンはベアードのいう神経衰弱を「われわれの時代の病気と名づけてもほとんど間違いではない」と規定し「われわれの文化の発展の性急な進歩が個人の精神病、道徳的、身体的な能率に課する要求の急激な増大の中には、神経的な荷重負担の重要な要因が存在する」と述べている。こうしてみるとデプレッションは資本主義社会の発達と共に前景化してきた病態であるともいえそうである。

この点、精神病理学者の加藤敏氏は「現代型うつ病」と呼ばれる一群をべアードの神経衰弱の現代版とみなし「職場結合性うつ病」という造語を提唱している。ここでいう「職場結合性うつ病」とは対人関係や自己同一性の双方での明らかなパーソナリティ機能の問題が認められない安定した社会機能を有する個人が職場での過重労働(目安としては1ヶ月あたり100時間を超える時間外労働)を誘因として発病したうつ病に対して提唱された概念である。この病態は不安、焦燥が前景に立つために、うつ病としての診断がつきにくく、パニック障害の併存も多く認められる。

そして加藤氏は「現代の日本で増加している職場結合性うつ病は、ベアードのいう神経衰弱、またクレペリンのいう作業神経症の病態水準からより深い段階へと進行した病態と位置付けることができ、19世紀に比べて仕事のスピード、仕事量が加速度的に増大した産業・情報社会のありようと大きく関連していることは間違いない」と述べている。

氏によれば「職場結合性うつ病」という神経衰弱性の病態の増加の背景には「職場のメランコリー親和型化」があるといいます。通常「メランコリー親和型」といえばテレンバッハが指摘したような内因性うつ病(メランコリー)を発症させやすい個人の性格類型を指している。ところが氏は現代において「メランコリー親和型」の特徴を示しているのはもはや個人ではなく職場の側にあるという。

すなわち、グローバル資本主義における過度の競争にさらされて十分な休息もなしに熱心に働かされるという現代の職場環境は個人がいかなる性格であろうと旧来のメランコリー親和型者に匹敵する働き方を全ての人間に求めていると言い得るである。こうしてみるとビアードの神経衰弱が19世紀アメリカの産業革命下での疲弊であったとすれば、職場結合性うつ病は今日において拡大加速を続ける一方のグローバル資本主義下での疲弊として位置付けることができるであろう。

4 フロイトのデプレッション論

精神分析の始祖であるジークムント・フロイトもまた、デプレッションとメランコリーを峻別する立場を取っている。そして実はフロイトはかなり早い段階でデプレッションへ注目している。1890年代においてフロイトは、ビアードが「神経衰弱」と名指した雑多な集団から、ある共通した特徴を持つ病態を「不安神経症」として切り離すことに成功している。

この「不安神経症」の諸特徴(全般的な易刺激性、予期不安、不安発作など)は現代で言われる「パニック障害」のそれとほとんど一致している。そしてこの分離作業によって「不安神経症」を除く「真の神経衰弱」が残る。デプレッションとは、この「真の神経衰弱」の中に数多く含まれていると考えられる。そしてフロイトは、このような「不安神経症」と「真の神経衰弱」を合わせた診断カテゴリーを「現勢神経症」と呼んだ。

この点、フロイトは(真の)神経衰弱の病因として「自慰」や「夢精」を挙げ、不安神経症の病因として「禁欲」や「中絶性交」を挙げている。ここでフロイトの挙げる病因は現代からすれば何とも奇天烈なものに聞こえてしまうが、むしろここで注目すべきは、すぐれて「身体」にまつわる事柄が現勢神経症の病因として想定されている点である。

4 欲動の処理不全

この点、フロイトは「身体的な性的興奮の処理」という考えから現勢神経症のメカニズムを説明している。フロイトによれば(真の)神経衰弱は「(身体的な性的興奮によって生じた緊張状態に対する)十分な加重の解除が不十分な加重の解除によって代替された場合」に起きるとされる。フロイトにとって、ここでいう「十分な加重の解除」とは「正常な性交」であり「不十分な加重の解除」が「自慰」や「夢精」ということになる。

ところで、ここで言われている「身体的な性的興奮」とはフロイトによれば「内因性に出現する(性的な)興奮」であり、一定に閾値に達すると心的興奮へと変化することができるという性質を持っている。これは後に「欲動」と名指されるものに相当する。

端的にいえば現勢神経症とは「欲動の処理不全」によって引き起こされるある種の「生活習慣病」ということである。そして、こうした「生活習慣病」を引き起こす要因は個人の側だけでなく社会の側にもあると言わざるを得ないであろう。

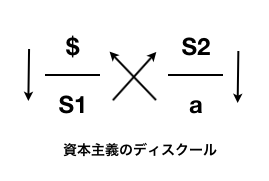

5 資本主義のディスクール

この点、フランスの精神分析家、ジャック・ラカンが1972年~73年のイタリア講演および「テレヴィジオン」の中で「資本主義のディスクール」と名指した図式は資本主義システムによる享楽と欲望の制御が人をこうした「欲動の処理不全」に否応なしに陥らせているものとして読むことができる。

「資本主義のディスクール」が引き起こすのは享楽の氾濫と欲望の搾取である。高度に消費化/情報化された資本主義システムの下では、人々の要求は、速やかに統計学的処理によりデータベース化され、その最適解は新製品や新サービスとして次々と市場に供給されていく。いまや享楽は到達不可能なジュイッサンスから計量可能なエンジョイメントへと変容し、人々は獰猛な超自我に「享楽せよ!」と命じられ、ただわけもわからず資本主義システムという回し車を回し続けるネズミのような人生を送る事になっている。

まさにこれはフロイトが指摘した「十分な加重の解除が不十分な加重の解除によって代替された場合」に相当する事態であるといえるである。すなわち、デプレッションを一種の生活習慣病だというのであれば、それはまさに享楽と欲望に関する生活習慣病といえるのではないだろうか。

6 メンタルヘルスと自己責任

「世界の疾病負荷研究(GBD)」によれば現在、世界のうつ病患者数は約2.6億人とされている。この数字はDSM改定によって「うつ病」と診断される範囲が広がったことに加えて、1980年代末から1990年代にかけて新世代抗うつ薬SSRIが登場したことで製薬業界とも結びついた世界的なマーケティングが行われ「うつ病」の概念が拡散したことも関係しているといわれている。

資本主義にとってはうつ病は「生産性」を低下させる病として「管理」すべき対象であるといえる。よって企業や事業主は被雇用者のメンタルヘルスの監視=管理に少なくないコストを支払うようになった。例えば日本では2015年に改正労働法に基づく「ストレスチェック制度」が施行され、労働者が50名以上いる事業所では同年12月から毎年1回ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務付けられている。

この「ストレスチェック制度」は被雇用者のメンタルヘルスの恒常的な「管理」を一つの目的とすると同時に、ストレスチェックを受けさせることで被雇用者自身が自分のストレス状況にやメンタルヘルスの問題について「自己分析」に基づく「気づき」を得て「自主的に」うつ病の予防やメンタルヘルスの健康管理に努めるよう促す目的も含意されている。

ここで労働者に暗に要請されているものは徹底したメンタルヘルスの自己監視・自己管理である。現代の企業は労働者に対してメンタルヘルスの疾病予防、あるいはそこからの早急な回復のために「レリジエンス」を身につけることを不断に要求する。すなわち、現代を席巻する新自由主義ないしリベラル能力資本主義のもとでは蔓延化、慢性化するメンタルヘルスの疾病あるいは職場結合性うつ病は社会的・政治的課題として真剣に検討されることはなく、あくまで個人の「自己責任」によって解決されるべき問題として位置付けられているといえるのである。

7 魔術的自立主義におけるうつ病と自己啓発

イギリスの批評家マーク・フィッシャーは現代における支配的なイデオロギーとしてイギリスの心理学者デイビッド・スマイルが提唱した「魔術的自立主義」を位置付けている。ここでいう「魔術的自立主義」とは「自分の力だけが自分を変えて、なりたい自分になることができる」という「自立」に対する無根拠な信念である。自身もまた重いうつ病を患っていたフィッシャーはこのような「魔術的自立主義」の裏面が現代社会に蔓延するうつ病に他ならないという。

そしてこのような「魔術的自立主義」のもう一つの裏面が「自己啓発」である。「自己啓発」は「自分が変われば世界も変わる」という唯心論的、独我論的な世界観がそのベースにある。けれども、それはどこまでも世界に対する個人の「解釈」の変化に過ぎず、世界それ自体は何一つ変わらない。

自分が変われば世界も変わる。それは希望であると同時に呪いでもある。こうした意味で「うつ病」と「自己啓発」は新自由主義ないしリベラル能力資本主義が生み出した双子の関係に立っている。そしてそれは、いずれも「自立」という幻想に立脚した病であるといえるであろう。

目次に戻る